随筆シリーズ (第100回記念)

『PANERAI聖地巡礼、La Speziaイタリア海軍技術博物館訪問記』

『PANERAI聖地巡礼、La Speziaイタリア海軍技術博物館訪問記』

~イタリア聖地巡礼3部作編・その③~

パネライ聖地巡礼の3回目(完結編)は、海軍港町である”La Spezia”。

Paneristiであれば説明不要の聖地中の聖地。

実は以前から一度は訪問したかった場所ではあるが、全く縁もゆかりも実行しようとする意欲も無かった。

それがまさか実現に漕ぎ着けることが出来るとは・・・。

この『随筆シリーズ』を記し始めて100回目、節目の随筆としてはこれ以上の題目はない。

今回は自己満足の旅の記録をじっくりと綴ってみることにする・・・。(2011/8/19)

(↑上写真: ”MUSEO TECNICO NAVAL”の正面玄関)

(『ミッション・ウォッチ』としてのPANERAIの素性~)

説明するまでも無いが、PANERAIとは軍用時計がルーツである。

それも特殊潜水部隊が実践で使用するミッション・ウォッチである。

その素性からして機能性が最重要視される時計としての必然性が備わる。

その重要な機能とは、夜の海中においても即座に読み取れる『視認性』、まさに生死を分ける実践舞台での『防水性』、そして荒々しい扱いや数々の衝撃にも耐え得る『堅牢性』、の3点に尽きる。この3大特性はROLEXにも共通するのだが、そこをPANERAIがどのように独自性を備えて表現するかが大きな鍵となっている訳だ。

歴史上、この3大機能性が最大限に活用された場面が1941年の『アレキサンドリア・ミッション』だろう。そして、PANERAIと共にそのミッションに使われた特殊潜航艇SLC(Siluro Lenta Corsa)こと、Maiale(蔑称&別称=豚)が出撃したのが、ここLa Speziaなのである・・・。故にLa SpeziaがPANERAI聖地になっているのだが、Paneristi以外には全く知られていないし興味も持たれない点なのだ。

このLa Speziaは軍港として特に有名である。日本で言えば呉の軍港に相当する。造船業や重化学工業でも栄えた商業港として昔から有名な存在。イタリア北西部にあるリグリア州の都市の一つであり、1997年に世界文化遺産として登録されたチンクエテッレ(Cinque Terre)への玄関口としても知られる。チンクエテッレとはボルトベネーレなどの5つの小さな村々の総称で、列車の車窓からは駅に溢れんばかりの観光客の姿がいつも目に付く場所である。しかし、Paneristiたる『時計オヤジ』としては世界遺産の観光よりも何よりも、興味がソソラレルのはイタリア海軍技術博物館ことMUSEO TECNICO NAVALEに集中するのである。

* * *

(←左写真)

一週間の地中海クルーズを終えてGenova港に到着後、Genova駅から電車に乗り換えた。午前9時48分Genova発、11時17分La Spezia到着。La Spezia中央駅(チェントラーレ)構内の荷物預け置き場にスーツケースを残して、撮影機材と貴重品のみをバックパックに詰め込み、早速、海軍技術博物館を目指すことにする。

今回の訪問に備えて、La Speziaの情報を色々集めようと試みたが、少なくも日本人でこの海軍技術博物館を訪問し、PANERAIについて触れた例は見当たらない。こんな辺鄙な港町まで、わざわざPANERAIの時計を見るために足を運ぶ御仁もいないのだろう。今回は中道左派系Paneristiたる『時計オヤジ』がその前例としてここで記録することにしよう。

(↓下写真2枚)

La Spezia駅正面からの光景。小さな駅前広場は丁度工事中。何だかとても由緒あるような建物である。

駅構内の切符売り場前の天井にはした写真右側のような見事な絵画レリーフが飾られている。

こうした駅舎は日本ではありえない光景。これもルネサンス文化で開花した美術・芸術の国イタリアの成せる業であろうか・・・。

La Spezia駅に到着してから、いよいよ訪問が現実のものとして湧き上がる期待と興奮。大袈裟だが『生きてて良かったと思える瞬間』、である。夢は実現するためにある、実現して初めて夢は本物として深く味わうことが出来るのである・・・。

(こちらが”MUSEO TECNICO NAVALE”の正面入り口~)

駅前でタクシーを拾って、早速、海軍技術博物館に向かうことにする。

ものの5分もせずに入り口に到着。この街の地理関係はGoogle Mapで予習済み。頭に叩き込んであるのでどこを移動しているかすんなりと理解できる。

そしてここが博物館前(⇒右写真)。自分にとって感動の記念撮影である。

冒頭の拡大写真がこの博物館正面の全景。ここは海軍施設の一環であり、常に警護担当者が目を光らせている。この博物館正面玄関の反対側にはLa Speziaの海軍バースが迫っている。まさに軍港の中にある博物館なのだ。

実は博物館の専用HPも存在するのであるが、コイツがいい加減というか、もう何年も更新されていない。開館時間も出鱈目。おまけに全部イタリア語のみなので、詳細については全く把握できない。そこで、事前にミラノの知人経由、直接博物館と事前接触し、開館時間等の基本情報は確認することにした。こうした事前準備・予習はMUST。これがないと折角訪問しても休館日、なんて悲しい結果にもなりかねない。全ては周到な準備の上に行動することが、この種の一発勝負的な訪問では一番重要であるのだよ。

以下、参考まで:

入場料は中途半端な1.55ユーロ。これは”Andrea Doria Institue”への寄付金を意味する金額だ。

開館時間は月曜のみ14:00~19:30、火~土曜は8:00~19:30、日曜は8:00~20:00となっている。

イタリアにしては随分と長時間、マメに開館しているものだ。(電話)0187-784693、Viale Amendola 1-19122, La Spezia、が住所である。

(←左写真)

こちらが博物館の玄関ホール。

何ともシック、何とも雰囲気のある重厚な内部である。

受付もあるが、入館料は無料も同然(1.55ユーロ)。

受付には担当者のイタリア人が2名ほどいたが、英語は殆ど通じず。

後ほど、身振り手振りの会話となった。

この博物館の前身は1923年に海軍施設の中に開館されたもの。それが現在の博物館に移転されたのが1958年。

主催者側の説明によると博物館設立の理念とは、

①海軍の伝統を守り、後世に伝えること、

②過去の栄光や犠牲や栄誉を物語る数々の品々を蒐集し、保存すること、

③海上戦争の為の造船技術の進化を記すこと、などが挙げられる。

(いよいよ本命のマイアーレMAIALEと、PANERAIの歴史的タイムピースに『謁見』する~)

結論から言って、この海軍技術博物館は大変に興味深い。

特に海軍モノが好きなオタクでも、そうでなくても十分に楽しめる。歴史的なイタリア海軍の様々なメダルや武器、帆船模型やら船首の古典的な彫刻などなど、美術品的側面からも十分鑑賞に耐えうる内容である。但し、全ての解説文章がイタリア語のみ、というのが残念。せめて、英語表示はメモ書き程度でも良いから整えて欲しいところであるが、基本は『イタリア人の為のイタリア人によるイタリア海軍歴史講座』、を念頭に展示・誇示されたものであろう。

以前、『パネライ・スタイルブック1』でこの博物館の紹介があったやに記憶しているが、その場所に今、自ら立っている感動はまさにPaneristi冥利に尽きる。

そして、玄関ホールから展示スペースに足を踏み入れると、いきなり真正面の大きなガラスケースの中に実物のMAIALEと、特殊潜行隊員2名の模型が展示されている(↓下写真)。

濃緑色にペイントされたMAIALEは迫力十分。本物の迫力、凄み、というものがガラスケース越しではあるが、ムンムンとオーラを放っているように感じる。と、同時に血生臭い雰囲気、とでも表現しようか、多大なる犠牲者を生み出した第二次大戦中の遺物でもあるだけに、少々心が痛む感慨も交差する・・・。

そして、このショウケースの中に、このMAIALEで使われたミッション・ウォッチ、RADIOMIRの実物が鎮座しているのだ。

(↓)実物のRADIOMIRは2針式で、物凄い存在感とオーラを放っている:

このラジオを見る為にここまで来た。

いわば、酔狂の極み。ラジオミール愛好家としては本件本元のオリジナルを本場La Speziaで見る、この行為にこそ自分がPaneristiとしての証を刻み付ける最大且つ最強の行動としての意味がある。そして愛機ラジオミールと自分との距離を更に縮める為にも、こうした本物ラジオミールとの『謁見』は必須の儀式なのである。

この歴史的サイズの47mmラジオミールは2針式。恐らくムーヴメントはROLEX製。PAM183でも紹介した例のヤツだ。

外見上、数々の小キズはあるものの、60年ほど前の時計にしては、その保存状態は極めて良好に見える。

当時の海水下で酷使されたであろう肉厚の革ベルトも、その色褪せた発色具合が何とも気分。油分も適当に保ちながら、良くぞ長年の保存に耐えたものである。ワンポイントのリベット留め方式というのも、固定式ワイヤードループにはこれしかない、という方式だろう。

↓下写真・左側の時計横には白いメモでこう書かれている:

”OROLOGIO SUBACQUEO PER OPERATORI

MEZZI D'ASSALTO

(APPARTENUTO AL C.C. Ernesto NOTARI)”

これを直訳すると、『エルネスト ノターリ将軍が所持していた海軍用耐水時計』という意味になる。

英語で訳すとすれば、Water-proof watch for marine attack operations、といった感じだろうか。

『E.ノターリ将軍』の時計だとすれば、高級士官用に支給されたものであり、実際の特殊潜水艇隊員が使用した時計とは異なるかも知れないが、当時の海軍用に支給された時計であることだけは間違いなさそうである。

それにしてもこのラジオミールは迫力十分である。

古典的なワーアドループ方式にクッションケースという形状は見るからに軍用としては貧弱で頼りなくもない。むしろ現在のルミノールケースの方が、より『らしい』とも言えるかも知れないが、逆にこのラジオミール形状であるが故に歴史的な存在感もより輝いて見えるのである。筆者はルミノールよりも、よりドレス・ウォッチとしての存在感・意義をこのラジオミールのケース形状に見出すのであるが、そのラジオミールと言えどもこのように『軍用ルーツ』であることを再認識させられる本物の迫力がここにある。

『時計オヤジ』が腕に巻いているのはPAM183のブラックシール。47mm、45mmの違いはあるが、ブラックシールも中々どうして、いい味を出していることが本物との比較写真でも良く分かる。オリジナルの完成度が高いと複製品も自ずと品格が出てくる所以である。

(1941年の『アレキサンドリア湾攻撃』の歴史が読める~)

PANERAIという時計を通して第二次大戦の歴史の一部を垣間見てみよう。

恐らくこのアレキサンドリア攻撃はイタリア国民の記憶の中にも刷り込まれている国家的な栄誉ある歴史上の1頁であろう。

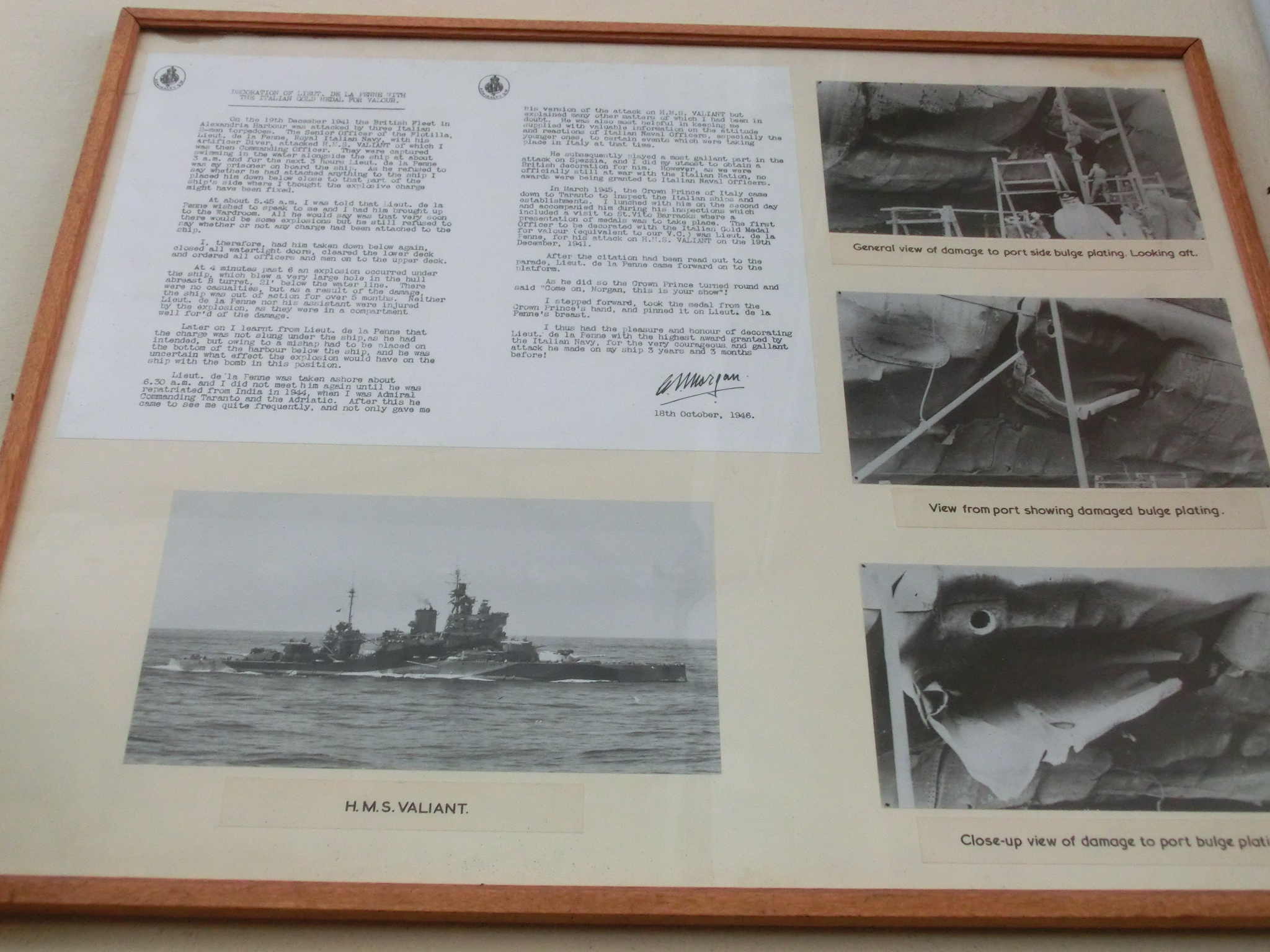

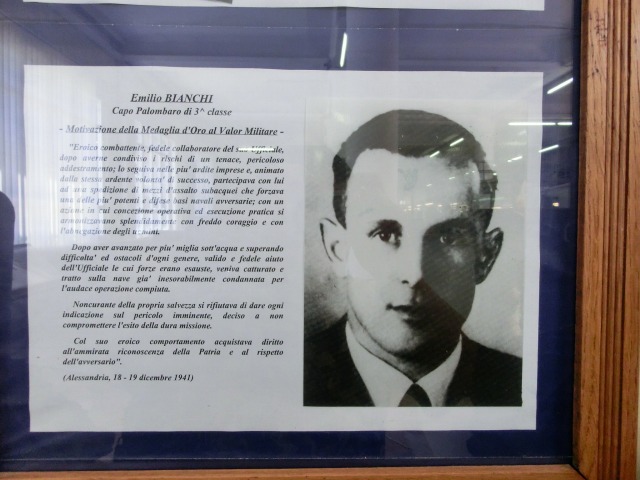

↓2枚の写真が大きく展示されていた。左側の人物こそがエミリオ・ビアッチ。PANERAIの腕時計を巻いて、MAIALEを操縦してアレキサンドリア湾に停泊中の英国艦隊に大打撃を与えた特殊潜行隊員である。

Wikipediaで『アレクサンドリア港攻撃』検索すると以下のような説明文があるので参考までに引用する:

『1941年12月3日、イタリア王立海軍(レギーア・マリナ)はラスペツィア海軍基地に停泊している3隻の有人魚雷を潜水艦『シィーレ』に格納して出撃させた。エーゲ海のレロス島で6人の特殊部隊の隊員(ルイジ・デュランド・デッラ・ペンネ、エミリオ・ピアッチ、ヴィチェンツォ・マッテロッタ、マリオ・マリノ、アントニオ・マルチェッラ、スパルツェコ・チェルガト)と合流して敵地へと向かった。

1941年12月19日、15メートル(49フィート)下を潜水する『シィーレ』は目標のアレクサンドリア港から2.1kmの地点で魚雷を射出した。三つの有人魚雷を操作する隊員達は、イギリス軍が3隻の駆逐艦を基地に収納するタイミングを利用して湾内に潜入する事に成功した。幾つかの困難を潜り抜けて、ルイジ・デュランドとエミリオ・ピアッチの班は吸着魚雷を停泊していた英戦艦『ヴァリアント』の底に設置した。その直後にイギリス軍は潜入部隊の存在に気付き、彼らを拘束した。』

* * *

1912年生まれのエミリオ・ビアッチは今も存命であれば御歳100歳にもなろうというもの。

1932年にイタリア海軍の潜水部隊に入隊し、1936年に特殊潜水部隊に抜擢。1941年の上記アレキサンドリア湾攻撃時点での年齢は29歳ということになる。

海外Paneristiの訪問記録では2007年当時にはまだまだ矍鑠とお元気のご様子。同氏のコメントとされる、『ラジオミールが開発されていなければ、作戦自体が実行不可能であったことは間違いない』という有名な一節には多分に『商業的なコピーの臭い』もしないではないが、恐らくイタリア海軍御用達のダイバーズ・ウォッチとしてのラジオミールの存在は確かに歴史上、大きな役割と意義を持っていたことだけは疑いが無かろう。

(⇒右写真はSLCが収納される格納庫~)

屋外の庭にも各種展示物が配置されている。

説明文など一切無いので、予備知識や事前予習がないと展示品なのか、何の遺物であるのかは全く持って分からない。

例えばこの円柱形の巨大なパイプ状の容器は、MAIALEが格納される収納庫である。この中にMAIALEを収納して、潜水艦やら軍艦で運ぶそうだ。こんな直径の中にあのSLCが入るのだろうかとちょっと気にはなるものの、こうして実戦に投入したSLCも、いざ現場ではモーターの故障やらで当時、使い物にならなかったケースも少なくなかったらしい。

この博物館の中庭には、これ以外にも何だか訳の分からないオブジェが散在している。

(←左写真)

こうした軍艦用の大砲、機銃やら、はたまたライフル銃から各種の特殊潜水艇など、

それはそれは数多くの歴代の海軍兵器や特殊機器等がここぞ狭しと展示されている。

素人目にもざっと見るだけでも面白い博物館である。

こうして2011年5月のPANERAI聖地訪問イタリア編は無事に終了することが出来た。

La Speziaからこうした特殊潜水艇が二度と出撃することの無い平和な時代を願うと共に、海軍用ダイバーズ・ウォッチとしての歴史的素性を持つPANERAIを確認した『時計オヤジ』は、次なる時計聖地であるドイツに目を向けて新たなる『ドイツ時計聖地巡礼』の準備に入るのである。

次回、『グラスヒュッテ感傷旅行』は来月9月に実行予定・・・。(2011/8/19) 383900

2011年5月、イタリア再訪関連ページ:

⇒『GRIMOLDIの長男、ロベルトと再会する』はこちら。

⇒『2011年5月、ミラノ再訪記』はこちら。

⇒『U-BOAT直営Boutique訪問記@フィレンツェ』はこちら。

⇒『ダ・ヴィンチ科学技術博物館訪問記@ミラノ』はこちら。

⇒『聖地巡礼3部作・パネライ・ミラノ直営Boutique訪問記』はこちら。

⇒『聖地巡礼3部作・フィレンツェ1号店Boutique再訪記』はこちら。

⇒『聖地巡礼3部作・イタリア海軍技術博物館訪問記』はこちら。

パネライ関連WEB:

①ルミノールGMT(PAM00088)はこちら。

②ラジオミール(PAM00062)はこちら。

③『生誕地フィレンツェにPANERAI Boutique 1号店を訪ねる』はこちら。

④『デカ厚ブームの嘘、パネライの真実』はこちら。

⑤『マニファットゥーレ・フィレンツェManifatture Firenze・Aged Calf Leather Strap 1942』はこちら。

⑥『マニファットゥーレ・フィレンツェ・新作2本』はこちら。

⑦『ヌーシャテル訪問記~パネライ工房門前払い』はこちら。(2006/10/01UP)

⑧『ラジオミール・ブラックシール(PAM00183)』はこちら。

⑨『ラジオミール用革ストラップにおける”全体バランス論”』はこちら。(2010/01/01)

⑩『2010年8月、リヤドの直営BOUTIQUEを訪問する』はこちら。(2010/08/13UP)

⑪『ラジオミールPAM00103、小体で古典な三味胴ラジオの楽しみ方』はこちら。(HP開設7周年記念)

『ちょい枯れオヤジ』の過去のイタリア関連ページ:

『ちょい枯れオヤジのミラノ徘徊』はこちら。

元祖、2005年1月の『ドゥオモ店のGRIMOLDI訪問記』はこちら。

『再訪、ミラノの名店GRIMOLDIでBUGATTI TYPE370を楽しむ』はこちら。

『生誕地フィレンツェにPANERAIブティック1号店を訪ねる』はこちら。

『イタリア時計巡礼~フランクミュラーを探す旅』はこちら。

フィレンツェの『Ferragamo博物館探訪記』はこちら。

フィレンツェのアウトレットで買う『Tod's Calfskin Loafer』はこちら。

『イタリアで英国靴を探す旅~Church購入記』はこちら。

⇒ (腕時計MENUに戻る)