2006年10月のスイス時計聖地巡礼の旅の締めくくりは、フレデリック・コンスタントだ。

今回は東にモーザー、西にフレデリック・コンスタントと、新興スイス2大メゾンの訪問が目玉。

老舗メゾンには総合力では太刀打ちできない。

しかし、新興ブランドの活力はまさに『自由闊達パワー』にあり。

その秘密はオランダこと『ネーデルランド王国パワー』にあることを知ったのだ。。。

(2005年11月完成の新社屋を直撃訪問する〜)

『真面目な哲学を持った、中堅どころの良心時計メーカー』。

フレデリック・コンスタント(以下、FC)を一言で表現するとこうなる。

元祖、『文字盤のくり貫き』を実践したハートビートは個人的嗜好には沿わぬが、基本である全体のデザイン、即ち文字盤、針、ケースといったFC意匠には非常に好感を抱いている。

そのFCがジュネーヴ郊外の近代時計聖地、プラ・レ・ワットに新工場を開設して丸1年。『時計オヤジ』はその最新工場を訪問する機会を得た。

今回はシャフハウゼンのMOSER訪問、そしてジュネーヴにおけるFCと、スイス東西における新興2大メゾン訪問が目玉。そしてこの後、実際にFCの時計購入に至るというオマケまでついてしまった。

(⇒右写真: 雑誌記事で今や有名なFCの新工場。

こじんまりとした建物に見えるが、工場内部は外観以上に広々としている。

最新鋭のクリーンルームではないが、周囲には隣接するビルもないので、大変明るく、綺麗な環境にある。

愛機LUMIXの広角28mmの威力が発揮できるアングルだ。)

(ジュネーヴ郊外のプラ・レ・ワットは時計王国の新・総本山〜)

FCの歴史について少々。

ブランド名の由来は、1904年に2名の時計職人によってクロック用の文字盤会社が創設されたことによる。その後、スイス中小時計業界ではお決まりの興亡を経て消滅。1988年に創業者4代目のピーター・スタース氏が曽祖父の名前を取り、FCを再興した。実質、新興メゾンである。1994年に発表した12時位置をくり貫いてテンプを見せたハートビートで一躍、その名を広めたのは周知の通り。

そのFCがいよいよジュネーヴ郊外の時計聖地に本社屋を新設したということからも、誰しもがその意気込みを感じはずだ。

いわば伝統の地に殴りこみをかけた訳だ。プラ・レ・ワットというのはジュネーヴ南部にある有名な工業地帯である。ここはスイス時計メゾンの大御所が軒を並べる場所。ROLEX、PATEK、ヴァシュロン・コンスタンタン、ピアジェ、そして少々空港側のメイランに眼を移せば、ショパール、ロジェ・デュブイ等も本拠地を構える。市内にはフランソワ・ポールジュルヌも工房を構える。ウォッチ・ヴァレー(=時計渓谷)ことジュウ渓谷一帯は歴史的には成る程、本場時計聖地であるが、大手メゾン数において現代ではこのジュネーヴが『時計聖地勢力図の中心』にある、とも言えるのだ。FCの新工場から見渡す限りでも、以下のメゾンが容易に識別できる。。。

(←左写真: ヴァシュロンの新社屋 〜)

こちらも2004年末に完成したヴァシュロンの大型新工場。

全館、クリーンルームの工房見学記はこちらを参照。

ヴァシュロンの敷地面積は広大。この建物の数倍の面積を保有している。

周囲にはまだまだ空き地が存在する。

これから更に新しいメゾンが進出する可能性もある。

(←左写真: ROLEXの工場もで〜ん、と構えるプラ・レ・ワット 〜)

写真が小さいが奥に見える黒い建物がロレックスの工場。

中央に金色で王冠マークの標識が見えるのが分かろう。

そのロレックスは徹底した秘密主義で有名。

プレス取材も受け付けない、工場内部の写真も一切、非公開。

そんなロレックスでも、せめて正面玄関だけでも訪問したかったが、時間もなく、今回は断念。それにしても軍艦のように巨大なる建物である。

(←左写真: ピアジェの工場は道路を挟んだFCの対面にある 〜)

宝飾系メゾンとして有名なピアジェPIAGET。

エンペラドールが筆者のお気に入りだが、比較的地味な存在。

大人の時計を生産する姿勢、軸がブレていないのは流石。

こちらの工場は平べったい、長屋のような社屋である(失礼)。

(工場内のフロアは広く、明るい、快適なスペースが約束されている〜)

ジュネーヴ市内から車で30分程。市街地を抜けると一面、広大な工業団地が広がる。近代時計聖地、プラ・レ・ワットに到着だ。

早速、初対面だがメールで何度も事前打ち合わせを重ねた案内嬢に導かれてアッセンブリー工房を見学する。

金曜の午後のせいか、何故かフロアには人影もまばら。各セクションへのドアは暗号カードで開閉する。セキュリティには十分配慮がなされており、原則、写真撮影は一切禁止。それを何とか1枚、もう1枚、と結構撮らせて頂いた。無理をお願いしたこと、その『無理やりオヤジ』を受け止めて頂いたFCのご厚意には改めて深謝申し上げます。

(←左写真:

”P.スタース帝国”の開発ブレーンでもあるピムさんは20歳台半ばの若手時計師。

赤丸部分はルビーを埋め込む為の手動機械だ〜)

アムステルダムの時計学校を卒業後、FCに勤務して4年になるピムさん。

外見も雰囲気も他のスイスメゾンの時計師とは異なる。

一言で言えば繊細な中にも明朗さ、チャレンジン精神を感じさせてくれる。

P.スタース社長、管理統括部長、そしてピムさんとオランダ出身者が要所を固めている。そう、現在のFCは純粋なるスイスメゾンとは若干、毛色が異なる。その会社がジュネーヴの大手メゾンが構えるこの地に本社建設を行ったことで、FCの将来にかける意気込み、これからの躍進への期待が膨らむ。

(←左写真: そのルビーの手動機械がこちら〜)

手前の透明の容器には極小のルビーが満杯でピンク色に見える。

例えばこれがETAであれば、ルビーの埋め込みはエアコンプレッサーで自動化されている。FCの場合にはマニュファクチュールを謳っているものの、その生産数量には限りがあるので、こうして手作業によるルビー装着が現実的な選択だ。

自動化する迄にはまだ数年はかかるのだろう。

しかし、一流の時計師が自らこうした25年も前の工具を使って、黙々と基本作業をこなす。

どの世界でも基本が全て。一歩一歩、堅実に成長しているFCの一面を垣間見る。

(←FCご自慢のハートビートの自動巻き、手巻両モデルはデザインが洗練されてきた〜)

ハートビートの地板は地下にあるCNC旋盤機で自家生産している。

CNC機械は現在、地下フロアにある1台のみ。プロトモデルや、数量が少ない部品に多用しているそうだ。筆者の訪問時にはCNCマシンは稼動していなかった。量産のパーツは金型によるスタンピングによる生産が主流という。2006年時点でFCの年産数量は5万本。その内、ハートビート中心のマニュファクチュールは約2,000個に過ぎない。

←左写真: 新型自動巻きキャリバーCal.FC930-1。

部品総数126個とは非常にコンパクトな設計。18金ローズゴールドに包まれたハートビートはP.スタークス社長の強い希望で6時位置にオープンされた。色彩バランスにも中々優れた、垢抜けた文字盤が魅力的である。両方向巻上式によるローターは真鍮製。真ん中部分は三日月形にくり貫かれて、少しでもメカが見える部分を多くしている。一方、円周部分には比重の重いタングステン94%と銅6%の合金を配しているのだが、仕上げは18KRGP(Plated)なので見た目上の境は無い。

(←左写真: こちらは手巻キャリバーCal.FC910-1 )

焼き入れた青色のネジがシルバーの地板に映えて美しい。

ハートビートのオープンスペースは『見せる』意味からは面白いが、逆にこのスペースを守るためにはベースキャリバーとしてコンプリ系への応用展開は可也難関ではないかと推測する。スペースゆえに機能を追い出さざるを得ない。その革新さ故に、自ら課した限界との戦い。デイト、ムーンフェイズは既に組み込み済み。この後どこまでコンプリ化を深化出来るか。加えて、市販価格もある程度抑えざるを得ない戦略もあろう。ピムさんの机の上には新たな複雑系プロトが置かれていた。

中々楽しみな今後である。

(←左写真: 各種モデル、プロト含めた新作がピムさんの机の上に並んでいる〜)

文字盤上の地板にもジュネーヴコートが施され、青焼きネジ、青焼き針がコントラストとして映える。FCの基本デザインには大いに賛同するところがある。ハートビートのみならず、特に比較的廉価モデルには、ブレゲを範とするネオクラシック路線のデザインが多いのも嬉しい。最近のメゾンでは少ない路線である。

ともあれ、こうした実物を実際に眺め、手にすると、年々、その仕上げ含めた出来映えが素晴らしくなってきたFCである。

(FCの気品あるデザインは古典に範を求めている〜)

マニュファクチュールのハートビートも宜しいが、『時計オヤジ』の好みは寧ろ、FCの中では廉価モデルのクラシック・コレクション、又はクラシック・アールデコのシリーズに多い。今まで何度か写真入でも紹介してきたが、特にラウンド・ケースとトノー型ケースには秀逸モデルが多い。ブレゲ式の針、ピラミッド型ギョーシェ、奇を衒わぬケースとラグのデザイン。ETAのムーヴを詰め込むが、きっちりと裏スケ。いわば全てのツボを押さえた古典風オネウチ時計。『時計オヤジ』はこういう時計が大好きである。。。

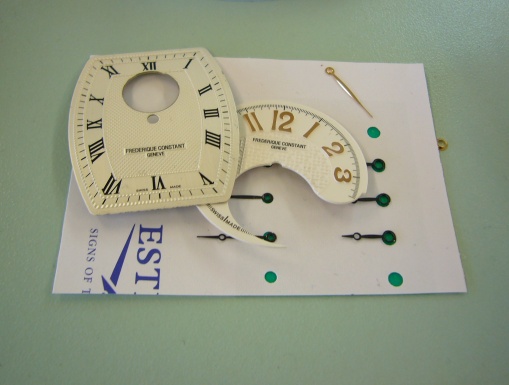

(⇒右写真: 時計師の机の上にはこうした部品が〜)

古典風のデザインゆえに、その部品一つ一つにもデザイン・バランスが存在する。

筆者が一番重要視するのが全体のデザイン・バランス。但し、個々の部品が良くても集合体としての完成品が素晴らしいか、となると別問題。『福笑い』と同じことだ。だが、少なくとも部品の素材、デザインが悪くてはは論外。その意味から、FCの上記シリーズの部品と出来映えは及第点と言えよう。ここまで真正面からネオ・クラシック路線で直球勝負する中堅ブランドも逆に少ない。

写真はクラシック・アールデコ・ハートビートのトノー型文字盤と、ハイライフ・ハートビート・マニュファクチュール限定モデルの文字盤。そして、ブレゲ針とスペード型針が無造作?に並ぶ。個人的にはブレゲ針、ブレゲ数字には諸手を挙げて賛同する。青焼き針でなくとも、ブルーペイントでも値段次第では許してしまう。古典的な味、クラシックテイストを独り楽しめる時計、全体的な完成度をそれなりに楽しめる時計、というのも10〜20万台円の価格レンジで是非とも欲しいもの。FCはそうした要素を押さえている。TISSOTも稀に限定モデルで良いものがある(e.g.1925ポルト・トノー)。EPOSも狙いは近いが、全体バランスと細部の仕上げと言う意味ではもう一皮剥けた頑張りが欲しい。

(←左写真: 作業中の時計師は何と何と、あのモデルを・・・)

ピムさんとの会話を終えて、FC組立工房をご案内頂く。

こちらの時計師はケース裏蓋のネジ留めに忙しい。

ベルジョン製(多分)の精密ドライバーを右手に垂直に立てて、コーナー4箇所のネジを黙々と締め上げている。

そのモデルを拝見して驚いた。

実はジュネーヴ市内で今回、筆者が購入を決めたモデルである。

そのモデルがここで、現実に組立られている光景に遭遇するとは何たる偶然。

これも何かの縁。絶対、買うしかあるまい。と、更にジックリと覗き込む『時計オヤジ』である・・・

(←左写真: こちらがその時計。女性用の小型トノーモデルだ〜)

ゴールド・プレートのトノー・ケースに、やや太目のブレゲ針、6時位置に秒針小ダイアルがある3針式クォーツ。白銀色の文字盤中央にはピラミッド式の立体ギョーシェが施される。これこそまさにネオ・クラシック時計の面目躍如。『時計オヤジ』が市内で見た瞬間に一発で購入を決めたモデルの製造ラインに立ち会えるとは感激もひとしお。このモデルの詳細は別途披露予定。

ここでひとつ疑問が。フランクミュラーも同様だが、トノーケースの裏蓋が4隅のみの4箇所ネジ留め、というのが少々心配。一番湾曲する部分にネジが無いというのが防水性、密閉性からどうであろうか?

それにしても全体のデザイン・バランスは格別の出来映えだ。

(←左写真: アルピナもFCグループのブランドであるのをご存知か〜)

こちらはアルピナ”ALPINA STARTIMER GMT CHRONOGRAPH AUTOMATIC”。

デイト表示が6時位置にある、これも中々クラシックな文字盤。特に夜光(ルミノヴァ)入り数字デザインと時針分針のデザインが素晴らしい。

ある時計師の机の上にあった作業中のものを撮影した。

こうした時計用のガラス容器は他のモノへも応用が効きそうだ。

例えば、ズバリ、自分の腕時計を入れる。

小物を入れる。食べかけの食材を入れる。糸や針を入れる・・・

やはり、あまり用途は無いかも知れない。。。

(←左写真: ”クラシック・ラージ・カレ・ハートビート”の黒文字盤〜)

デイト付きもあるが、こちらはノン・デイトモデル。

中3針のハートビートは中々大きなレクタンギュラー(カレ=四角)である。

ハートビート無しで勝負しても十分個性的な仕上がりであろう。

1994年のハートビート登場の際、FCには法務部門がなく、パテント(意匠)登録する手続きを単純に見落としてしまった。その結果、1年後には様々なコピー商品が登場し、自社デザインの優位性を保てなかった苦い失敗がある。

一方で、革新的なデザインが時計業界全体に広がったのは周知の事実。ある意味、時計デザインの世界に旋風と活性化を巻き起こしたのであるが、失った代償も大きい。FCとして、そうした轍を二度と踏むことはあるまい。高い授業料をバネにFCの新しい挑戦は続く・・・

(下写真↓: FC組立工房のフロアは何故かがら〜んとしている〜)

この日は快晴の好天。

工房には明るい日差しが差し込み、見晴らしの良さも相まって、組立ラインの環境は文句無いものと見た。

一人一人の机やスペースも十二分。同じ新工場のヴァシュロン・コンスタンタンやウォッチランドのフランクミュラーと比較しても、スペースという点では可也の余裕がFCにはまだある。

↓写真の時計師は”クラシック・ラージ・カレ・ハートビート”の最終品質確認を行っているところ。

(3階にはアルピナのモデルもFCと同様に一堂に展示されている〜)

アルピナAlpinaもFCグループのブランドだ。

但し、アルピナのムーヴメントにはFC製のマニュファクチュールは無い。全て他社製、つまりETAがベースエボーシュであり、一部デザインを変更して使用している。3階にはアルピナとFCの全モデルが展示されている。いわば、ショールームとプレスルームがある。最近のアルピナもFC同様に元気だ。最近ではユニタスベースのレギュレーターモデルを大きく宣伝しているが、『時計オヤジ』の眼鏡に適ったのは以下の2本:

(←左写真: ”STARTIMER GMT AUTOMOATIC”〜)

42mm径、21石、6気圧防水のSSブレスモデルは顔つきが精悍。

黒と白の2色に押さえている点、個性的なFC独自の数字デザイン、針の形状が総合的にダイアルの視認性を高めている。GPのww.tcワールドタイマークロノやPatekのワールドタイムに通じる雰囲気だ。白黒のコントラストの中でGMT針先が『紅一点』で映える。

ブレスデザインも独自性がある。

最も一般的な艶消し3連であるが、中ヒト駒は磨かれてポリッシュとなる。この中ヒトコマのデザインは単純であるのだが、他のどこにも存在しない。FCモデルでも存在するが、パネライのブレスデザインにも似通ったイメージを抱かせる。良い時計である。

(←左写真: ALPINA自動巻きの年次カレンダーモデル〜)

他ブランドでも見かける年次モデルだが、18KYGケースに黒文字盤のムーンフェイズ付きというのが渋い。クロノグラフのプッシュボタンも古典的。竜頭は玉ねぎ型でコインエッジが刻まれる。ケースのラグもごくごく普通のタイプ。こういう時計、デザインが安心時計、良い時計の見本であろう。

筆者はコンプリ系の年次モデルには興味が薄い。

同じ時計を毎日使用するのであれば宜しいが、時計好きには難しい。

年次カレンダーは毎日使ってこそ真価を発揮するだ。しかし、止まった時計の日付け合わせ、それも年次カレンダーであれば考えただけでも面倒だ。よって、パテックであろうと、ランゲであろうと、『時計オヤジ』の興味の対象には成り得ない。それでも、この18金の黒文字盤は素敵だ。クロキン年次カレンダーはブランパン、IWCでも見かけるが、中々少ない希少モデルである。

(こちらではプレス用に写真撮影が行われていた〜)

ショールームの片隅の簡易撮影コーナーがある。

ちょうど、FC社内カタログ用の写真撮影が行われていた。

使用されているカメラはLUMIX。おお、こんなカメラで撮影しているのか、と軽く驚く。

筆者もLUMIX FX01が愛機。カメラマンと暫しLUMIX談義に花が咲く。

こうして短時間のFC訪問を終えた。

社内に飾られたオープニングの写真の中にCEOであるP.スタース一家が写っている。奥さんはFC社内でデザイナーとしても活躍する副社長、息子はまだ小学生の高学年か中学生というところ。そう、パテックと同様にフレデリック・コンスタントはファミリー企業である。恐らく、あと20年もすればこの息子にバトンが手渡されるはずだ。

さて、20年後の時計業界はどうなっているのだろう、とふと考えた。

今から20年前は1987年。ロレックスであればCal.3135が登場する時代。その後、今日のロレックス新モデルでもCal.3135は名機としてまだ現役最高峰の実用ムーヴとして活躍中だ。フランクミュラーもデビュー前。パネライもまだまだ・・・。この20年間は云わば、スイス機械式時計業界の幹が大きく太く成長した時期だ。これからの20年は、腕時計産業飽和状態の中で如何に人々の興味をかき立て、興味を惹きつけることが出来るか、にあるだろう。その太い幹から様々な枝葉が成長して花を咲かせる百花繚乱の時代に突入するだろう。例えば、新技術・新素材、新型脱進機の開発競争激化とその市販化、大手メゾンのブロック化・統廃合の加速、既存メゾンの存亡を賭けた新たなる仕掛攻勢、既存時計のカスタマイズ化、受注生産・限定モデルにおける差別化、電波時計の高度化・多機能・省力化、などなど、現代では想像も付かない技術、ブランドが躍進しているのであろう。そうした新規技術予想、モデル予想、業界再編の予想などはかなり危ない話題なのでマスコミには中々載らないのであろうが、こうした真剣な討論会なども企画して欲しいところ。

さてさて、フレデリック・コンスタントの20年後はどうであろう。

これから将来的にはハートビート以外のモデルでも更なる勝負をかけてくるに違いない。

『時計オヤジ』も20年後に、可能であればまたスイスでFCの軌跡に触れてみたいものだ。

その頃、まだ『時計オヤジ』がこの世にいればの話であるがね・・・ (2007/4/1)

(〜2006年10月のシャフハウゼンからジュネーヴ訪問記シリーズ・完)

2006年10月末、『時計オヤジ』のシャフハウゼン(チューリッヒ)&ジュネーヴ2都市訪問記は以下:

⇒ ① 『モーザー本社訪問記』はこちら。

⇒ ② 『最新・チューリッヒ時計事情』はこちら。

⇒ ③ 『Baume&Mercier クラッシマ・レトロ・ジャンピングアワー』はこちら。

⇒ ④ 『BEYER時計博物館訪問記』はこちら。

⇒ ⑤ 『IWCの故郷、古都シャフハウゼン散策記』はこちら。

⇒ ドバイの『世界初、IWC直営店訪問記』はこちら。

⇒ ⑥ 『2006年10月、ジュネーヴ時計王国・最新情報』はこちら。

⇒ 番外編 『2006年10月、ジュネーヴで買った理想のWモンク・シューズ』はこちら。

⇒ ⑦ 『フレデリック・コンスタント新工場訪問記』はこちら。

⇒ (腕時計MENUに戻る)