こちらはロジャー・スミス氏本人が装着するモデル。

2006年2月に作られたCo-Axial脱進機を搭載する。

全体の質感は極めて上質。ケース、文字盤共にその出来映えは特筆モノ。

特に時針の立体感と形状は英国伝統スタイルに基づく凝ったデザインだ。

ここまでの仕上がりを実現させるロジャー・スミスの技量と哲学には、『時計オヤジ』も暫し息を呑む。。。

(〜Part.1から続く〜)

仮説4) 『ロジャースミスの時計は、長年に亘るメインテナンス前提で作られている。

修復前提で時計師側の利便性も考慮。引いてはそれがユーザーサービスにもつながるという哲学を持つ〜』

ロジャー・スミス氏の年齢は38歳(2008年時点)。

この年代にはドレスデンで面談したマルコ・ラング氏やアンドレアス・ストレーラー等の『若手実力者』も少なくない。フランク・ミュラーやF.P.ジュルヌを独立時計師の第一世代と考えれば、まさに第二世代。これから10年後の時計界を背負って立つ、ハイレベルな技量の持ち主達の筆頭に置かれる存在にあろう。

大陸ではなく、島国の英国時計師、というのが更にその存在を際立たせる。

ストイックな風貌ではあるが、話してみると打ち解けるまで時間はかからない。

時計師、兼広報、兼営業マンでもある同氏の守備範囲は広い。

腕時計の開発に加えて、先述した掛時計も設計・製作を行い、更には資金調達にまで目配りをする活動範囲は可也、神経を使うはず。時計師と経営者を兼ねることは極めて難しい立場にあることは容易に想像出来る。プロ野球に例えれば、選手兼監督の限界とある種、共通した点もあろう。果たして経営面では、外部アドバイザーが存在するのかは不明であるが、英国の金融事情を考えれば、通常は役割分担が存在するのが自然である。

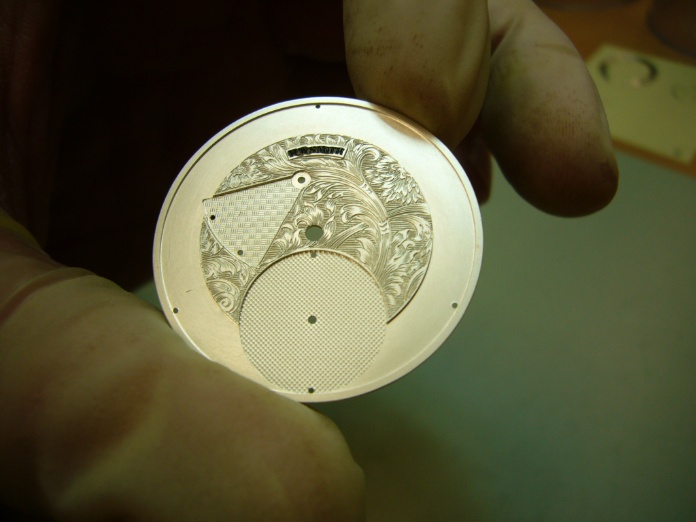

(⇒右写真: フローラル調の彫金が成された文字盤〜)

RWスミスの腕時計の意匠上の大きな特徴は、

①文字盤の半径に匹敵する大きな秒針ダイアル文字盤

②伝統的な時針(ハンズ)の立体的なデザイン

③メインテナンスを考えた文字盤のパーツ構成

④安心感とバランス感を保つケースとリューズ形状、にある。

右写真のフローラル調の彫金文字盤は特注ゆえのデザインであるが、冒頭写真にある格子状のギョーシェも見事な出来映えだ。文字盤だけでも完成までに3週間かかると言うから溜息である。

(⇒右写真: 文字盤4つのパーツがこれだ〜)

ベースとなる文字盤はニッケル・シルバー製。地板同様の素材である。

これに時間表示部分のアーク、秒針のドット表示部分、そしてパワーリザーブのアークで構成される。これで立体的な文字盤にならない訳が無い。ここまで手の込んだ文字盤は、やはり高級品ならではだろう。単純な印刷式の文字盤もアリだが、このような高級仕上げを見るに付けて、ユーザーとして逆戻りは出来なくなるのがある意味、辛い点だ。値段の差はあれど、所詮、時計は時計、と割り切れればどんなに楽なことか。このRWS、手抜きは一切しない、というのがこの後、更に分かるのだ。

(⇒右写真: 正直、これには驚いた。INDEXは全て『手書き』である〜)

ローマン数字のINDEXであるが、これは全て手書きである。

手書きと言っても、その数字形状が彫金されたベースパーツにインクを流し込む方式だ。これなら、リダンや修正も容易であり、新品そのものの輝きを取り戻すことが簡単に出来よう。こうした長年に亘るメインテナンスを考慮することもRWSの哲学、である。植字式、プリント式INDEXが主流の中で、こうした彫金INDEX+インキ流し込み方式というのが逆に斬新である。プリントより、植字方式、それよりエナメル(琺瑯)、そのまた上を行くのが今回の文字盤というのが筆者の位置付けである。ここまで凝った仕上げの文字盤は大手メゾンでは見たことが無い。手間隙がかかり過ぎて量産用には明らかに向かないからだ。

『リダンは全く否定しない、それよりも時計が長持ちすることが重要』というのがまさにRWSの信念である。『50〜60年後でもメンテできることが利点』、とも言う。見栄えも考慮したデザインがまさにこの文字盤からも見て取れよう。こういう小さな点ではあるが、ユーザーに安心感を与える大きな得点になることは間違いない。

(⇒ 右写真: Winsor & Newton社製のブラック・インディアン・インキが〜)

INDEXを塗るのに使うインキ瓶が机上に置かれていた・・・。

おいおい、そんなインキ瓶まで撮影しちゃうの?という感じの視線を浴びつつも、

しっかりと撮らせて頂きました。イラストレーターやデザイナー、カリグラファーが

好んで使うという、その世界では有名な黒インキである。

インキの関連Webはこちら: http://www.winsornewton.com/

応分の設備費用回収とも関連して、投資コストは全て販売価格に転嫁される〜』

(⇒右写真)

18金ピンクゴールドのケースに白と銀色で構成された文字盤がこの上なく優雅で清楚。

金色の伝統的な時針デザインと相まって、存在感、立体感は抜群だ。

加えて、現代では珍しい毎秒5振動の18,000bphの真性ロービートである。

『ハイビートでは重いテンワは無理』と言ってのけるRWSの通り、スケルトンバックから見えるCo-Axialの動きは特筆モノ。ケース重量も掌にズシリとくる。写真のこの時計はスミス氏が自ら愛用するもの。ムーヴメントには、Feb-06と刻印されている。

極上のクロコダイル製革ベルトを装着し、その完成度は極めて高い。

ある意味、モーザーのパーペチュアル1以上の魅力を感じるのは筆者だけか。

1バレル方式だがパワーリザーブは52時間を誇る。

ここまでのロングパワーリザーブはロービートの恩恵もあろう。

懐中時計だけは2バレル方式を採用しているが、腕時計はシングルバレルで勝負するのがRWS流だ。

『ランゲ31は凄いよね』とスミス氏。お互いに冗談を交えた談笑を楽しむ。

RWSは複数バレル方式に特段のコダワリを持つ訳でもなさそうだ。普通の手巻方式で、丸2日も稼動出来れば通常の用途において問題は無いと考えている。筆者も同感である。複数バレルによる構造上の複雑化を図るより、部品数も抑えて極力、シンプルな構造として、更にはロービートとCo-Axialの恩恵で注油も7〜8年間隔まで延ばす(因みにオイルは3種類を使用する)。それで十分、という発想が根底にあるのだろう。何よりもCo-Axialだから出来る芸当でもある。Co-Axialを超える脱進機は現状において存在しない、という自信と誇りがRWSのタイムピースから滲み出てくる。

(⇒右写真: 驚愕の文字盤側のムーヴメント写真である〜)

見た瞬間、ここまでやるのかと驚いた。

文字盤の下にある、ユーザーの目には絶対届かない場所である。

そこにシャトン・ビス留めが8箇所!!!も施されている。

あのシャトン・ビス留めの偏執的なメゾン、ランゲ&ゾーネでさえ、ここまではやるまい。

どうして見えない文字盤の下側にまでかかる処理を施すのか。

その質問は愚問である。

究極の完成度を追求すれば、それは組立効率や採算の次元をも超越しよう。

少々大袈裟に言えば、これを見て『RWSの凄さと哲学』に身震いを禁じえない『時計オヤジ』である。しかし、本当にここまでやる必要があるのだろうか。シャトンビス留めが8箇所、そして地板の仕上げも22金メッキがスケルトン側地板と同様に施されるという手の入れようが超絶仕上げには、正直、複雑な気持ちになるのだが・・・。

(⇒右写真: スケルトンバックから見えるCo-Axialムーヴメントは迫力十分〜)

これぞ、『元祖』の流れを汲むCo-Axial。

大きなテンワには4つのジャイロマックスのようなC型マスロットが組み込まれている。その横には同軸脱進機のルビーの爪も良く見える。この辺の構造はオメガのそれとは似て全く非なるものだ。実際のテンワの動きは迫力と優雅さで溢れる。

テンワを支えるのはパラシュートのようだが、インカブロックを採用。ブルースクリューの使用は定石通り。部品総数は200を超える。

地板はニッケル・シルバー製。それをブラストし、22金メッキを施す。

独特の質感は19世紀の懐中時計のそれを連想させる。

年産10〜12個が限界という。納期は現在18ヶ月待ちの状態だ。

注目の価格は£38,000.-。正直、この値付けにも驚いた。

パワリザ付きの独自設計のCo-Axial搭載とはいえ、単純な3針時計に800万円近くを払う価値感をどこでバランスさせようか。それを言ったらマルコラング氏の時計も同様であるが、独立時計師の最高峰に位置するフィリップ・デュフォーの3針でさえ400〜500万円である。テンワ周りを含むこのCo-Axial脱進機はトゥールビ系のそれに匹敵する視覚的愉悦を与えてくれよう。価格はその代償と考えるべきだろうが、仮にポンドをドルに読み替え、同じ数字で考えても、それでもまだ躊躇してしまう筆者である。

独立時計師のハイエンド作品は、最早、芸術作品と同じ域にあることは重々承知している。

量産メゾンの製品・価格と比較することも無意味であることは頭では理解出来ても、庶民たる『時計オヤジ』はやはり『多方面からの考察』を試みてしまう。

ただでさえ世界でも指折りの物価高の国、英国である。

地下鉄の初乗り料金が900円近い国、英国である。

そこで年間10本程度の生産しか出来ないタイムピースを手に入れるには、やはりこうした価格帯になるのであろうが、それにしても少々高過ぎるというのが実感だ。

因みに、今まで日本人の顧客は一名のみ・・・(勿論、筆者ではない)。

ロンドン市内で引渡しを行ったそうである。

何とも羨ましい限りだ・・・・。

(←左写真: 文字盤は金色、銀色を使った2種類がある。

これに文字盤のギョーシェのバリエーションが加わると、まさに世界で一本の

『自分用時計』、オンリーワンが完成することになる。)

他の脱進機の採用は生涯行わない。Co-Axialの守護神として生涯を捧げる〜』

年齢を重ねるに従って自分の考え方や思考回路、そして嗜好そのものもシンプルになって行く。

筆者の嗜好として、もともとパーペチャルカレンダーやらトゥールビ系の複雑時計には興味が無い。

複雑時計としてはクロノグラフが精々、あとは単純な3針が好みである。

デイト付を嫌う人も多いが、カレンダー付は好みである。但し、必須ではない。

今回のRWSの時計は、今まで筆者が目にしてきた3針時計ではベストに入る部類の完成度とデザインを誇る。

モーザーの3針が逆にモダンに見えるほど、文字盤のデザインは伝統的であり、古典そのものでもある。

時計の良し悪しの8割は文字盤の出来・不出来で決まる。

中身のムーヴメントが良いのに越したことは無いが、ETAベースでも磨きこまれた仕上げであれば、それはそれで結構だと考えるのが『時計オヤジ』流だ。

ユーザーにとっての腕時計の楽しみとは何か。

筆者にとって一言で言えば、『好きな時計に巡り会い、それを手にすることで幸せを感じること』、に尽きる。

現代においては時間の認識などは腕時計が無くとも何とか分かる。

大切な時計の意義というものは、もっと別次元に存在するはずだ。

RWSの時計はまさに、別次元(筆者にとっては異次元かも知れないが)に存在するハイレベルなタイムピースに違いない。

(⇒右写真: ビッグデイトの設計図が無造作に置かれていた。ビッグデイト・ファンの『時計オヤジ』としては是非ともその作品を拝観したいもの。ドレスデン・ゼンパーオーパーを起源とする欧州大陸発信のビッグデイト機構(=ランゲ&ゾーネが火付け役)に対して、RWSはどのような『英国的味付け』を施すのか、興味深深である。)

スミス氏に興味ある時計メゾンはどこかと尋ねると、『FPジュルヌとランゲ&ゾーネ』、という答えが返ってきた。成る程、両者のエッセンスと特徴がRWSのタイムピースから感じられるのは決してこじつけではない。当面は今の路線、即ち少数生産でCo-Axialと全体のデザインバランスの完成度を高めることに注力するのであろう。

しかし、更に飛躍と生産の安定性を図るためには、規模の拡充は避けて通れまい。

その時に、現状に踏みとどまるか、別な決断をするかがRWSの大きな分かれ目になるだろう。

Co-Axial脱進機に対するRWSの信念は不変である。

Co-Axialの守護神として、今後、どこまで成長してくれるのか、激乱の時計業界でこの10年が勝負になるはずだ。

直近ではこの5年間で、生産体制と商品開発&展開をどこまで構築出来るかが鍵だろう。

(但し、独立時計師の場合、小メゾンを目指すことが目的ではないはず。

細々とこのまま独自の哲学を推し進めるのか、適度な体制まで基盤拡充をするのか、投資回収の観点からも恐らく後者だとは思うが、その辺の青写真作成はまだ途上段階にあるように見受けられる。何よりも独立時計師と経営者の素養というものは全く別の能力である。その両立の難しさというのは最近の『フランクミュラー騒動』が如実に示している通りだ。)

そして、Co-Axialを武器に、G.ダニエルズ博士の後継者としてどこまで独自性を具現化出来るのか、興味は尽きない。

恐らくフランクやFPジュルヌ達の独立時計師第一世代の年齢になる10〜12年後の彼のpositionが一つの回答になることは間違いない。一方でCo-Axialの開発は大手巨大メゾンOmegaでも着実に進められている。しかし、オメガのCal.8500とRWSのキャリバーを比較すれば明らかに進む方向性は異なる。一言で言えば、オメガは量産品としての拡張性を、RWSは個体モデルの仕上げの深化を追及する。それぞれ外向きと内向きのベクトルであるが、肝心の両者のCo-Axial機能の真価については今後のMediaや評論家による分析を期待したいところである。

最後にこんな単純な質問をしてみた:

"What is the most important concern in your watch-making procedures ?"

回答は至ってシンプル: "Attention to detail"

これも定石通りのコメントかも知れないが、基本のキ、であろう。

細部まで手抜きをしないこと。

必要か否かではない、自分が満足できるか否かこそが、そのクライテリアcriteria=基準であろう。

(←左写真) レクタンギュラー用と思われる新型のトゥールビヨンが剥き出しに。

丸で板金途中の自動車ボディのような存在感のある地板と脱進機周りが見える。

こちらも当然、Co-Axial搭載のトゥールビ使用となる。完成すればオメガを差し置き、世界初かも知れない。

(←左写真: スミス氏と時計学校での同級生、アンドリュー・ジョーンズ氏〜)

Andrew Jones氏は、外見はいかつい表情だが、話すと優しい時計師である。

スミス氏とジョーンズ氏の2人が組立関係の主役である。

同氏にインタビューする時間は残念ながら持てなかったが、動きを見ていると、部品作成、組立、仕上げ、そして恐らく設計や開発も含めて一人何役もこなさねばならない。想像しただけでも気の遠くなるような能力が求められるのが真の独立時計師であろう。

(←最後に、スタッフ全員で記念撮影を〜)

現在はこの3名体制だが、工房の広さも陣容も拡大することを計画しているらしい。

窓際には大きくアワーグラスのポスターが下がる。

知る人ぞ知るRWSではあるが、かつてのラング&ハイネの様に、現状では大々的に宣伝して受注出来る生産体制には程遠い。

2008年のバーゼルフェアにも参加すると言っていたが、参加の意味は『バーゼルに出向く』ということであり、ブースを持って宣伝活動まで行うことではないそうだ。

この点、ドイツの小工房・ドーンブリュートも同様の状況にあるようだ。

(⇒右写真: 近所のパブで特製クリスマス地ビール片手に昼食に招待する〜)

折りしもマン島限定、12月の期間限定の『クリスマス・ビール』で乾杯する。

押しかけで訪問させて頂いたRWSの工房である、お礼の気持ちも兼ねて昼食は『時計オヤジ』による『ご接待』とさせて頂く。ビールのほろ酔い加減も手伝って、『時計オヤジ』は饒舌且つ好き勝手に、遠慮なく色々意見させて頂いた。

スミス氏のプライベートライフの部分にまで結構、突っ込んだ会話をさせて頂いたことも楽しい限り。この場では紹介出来ないが、ひとたび工房を離れ、白衣を脱ぐと、途端に37歳(当時)のミドルエイジのごくごく普通の英国人に戻る。温厚で誠実、繊細な印象を受ける。この荒涼としたマン島で、どのようにして開発へのインスピレーションを育むのであろうか?蓄積した知識と経験、そして何よりも重要であるのが想像力と創造力であろうが、やはりG.ダニエルズ博士が今でも立ち寄ってくれる、そばにいる存在自体が最大の推進力になっていると見た。

『時計オヤジ』にとっては、今回のスミス氏との短い出会いと会話が一生の思い出として残るだろう。

12月の厳寒の季節だが、朝5時出発でプロペラ機で飛んで来た甲斐が十二分にあったと言うもの。

RWSの作品は手応え十二分、予想と期待を上回るものであったというのがお世辞抜きでの感想だ。

★ ★ ★ ★ ★

アイル・オブ・マンIsle of Man、ことマン島。

まさか、数年前までは自分でマン島まで辿り着けるとは夢にも思わなかった。

2002年12月のジュネーヴ・ウォッチランド初訪問以来、よくぞまぁスイス&ドイツのメゾンやら独立時計師工房をここまで訪問して来たものだ。

この後の2008年4月、自分なりの『時計道』における一つの頂点ともなるバーゼルフェアに、遂に『初参戦』することになるのだ。

我ながら酔狂極まりない『時計オヤジ』の意欲とコダワリは尽きることが無い。

いやはや、何とも根深いビョーキにかかったものである・・・。(2008/6/01)

Millions of thanks to Mr.Roger W. Smith!!!

Best wishes to the future of his esteemed time-pieces and watch-making technics.

(英国に関する『時計オヤジ』の関連WEB):

⇒ 『ロンドン・ギルドホール時計師博物館訪問記』(マン島への誘い〜序章)はこちら。

⇒ 『マン島への誘い』はこちら。

⇒ 『ロジャーW.スミス時計工房訪問記〜Part.1』はこちら。

⇒ 『ロジャーW.スミス時計工房訪問記〜Part.2』はこちら。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

(その他、英国関連サイトはこちら)

⇒ 2004年7月の『大英博物館訪問記』はこちら。

⇒ 2007年9月の『大英博物館・時計展示室休館の巻』はこちら。

⇒ 2004年7月、グリニッジ天文台探訪記はこちら。

⇒ (腕時計MENUに戻る)