�Q�O�O�Q�N�P�Q���A�w���v�I���W�x�����܂�ď��߂Ď��v�H�[��K�₵���̂�

���̃E�H�b�`�����hWatch-Land�ł���B

�Q�O�O�U�N�P���A�܂����܂����̍ĖK�����ɋ����B

����T�u�����h��������厞�v�鍑�B

�w�F�C���鎞�v�x�́A�w�F�C����E��x���琶�܂�Ă���̂ł���B�B�B

(��ʐ^���j�@�����m�A�C���y���A���E�g�D�[���r�����E�~�j�b�c���s�[�^�[ref.5851RMT�B

���x���A��A������ŃI�[�o�[�z�[�������Ă������B����i�̗��g�͐_�X���������f��B

���̕����Ղ��܂��f���炵���d�グ���B���̑f�ނ͈�́A���ł��낤���B

����ۂޔ������Ƃ͂܂��ɂ��̂��Ƃ��B�@�i2006/1/11�@15:25�B�e�j

�i�P�O�O�N�̗��j���ւ���j�I�Ȍ������E�H�b�`�E�����h�{�Ђł���`�j

�ő��A�����͕s�v�B

�m��l���m��W���l�[���x�O�A�W�����g�D�ɂ���t�����N�E�~�����[�̖{���n���B

���O�̋������ǂ��A�E�H�b�`�E�����h�B�s���N�̃y�C���g���V�b�N�Ȃ������X���������B

���̓��́A�Q�O�O�U�N�P���P�P���̒�������B

�V�N�x�A�Q���ڂ̉c�Ɠ��ł���B�����̂P�O���͒I���ŁA���̓��������A�H�[���w�����x�ł���B����ȍQ�����N���ł��邪�A�w���v�I���W�x�͕|�C�Â����A�W�X�ƖK�₷��̂��B

�i�����ʐ^�F�@�E�H�b�`�����h�{�Ђ̎�t�������ł���B���f�ȓ������B�j

�i�����ʐ^�F�@���������������Ƃ�����Ԃ��`�j

���ʌ��փh�A�����Ƃ����͎�t�������A�Ƃł������ׂ��X�y�[�X���B

�t�����N�̎��vBOX�̂悤�ȍ��F�̊v���Ԏd��ɂ͋��F�ŃN�b�L���ƁhFRANCK�@MULLER�h�̕����Ղ��f����B�Ƃ��Ă��Â��ȋ�Ԃł�����B

�V�N���X�̂����ł��낤���H���₢�₻���ł͂���܂��B�O��i�P�Q���j�������ł������悤�ɁA���̎�t�ɂ͏�ɗ�Ò����̕��͋C���Y���Ă���B�B�B

�i�����ʐ^�F�@��t�̃f�X�N�ɂ͂܂����ǂ��Ȃ��\��̏������B�B�B�j

���O�����т�Ă��܂����B

�܂��Q�O��O���̔ޏ����E�H�b�`�����h�̑����A�w��x�ł���B

�v���ΐ��m�l�̘b�����͋ɂ߂Ď��R���B

���ꂪ���{�̖^��Ƃ̎�t�ł���ƁA�ǂ������I�B�\���͓I�m�ł͂Ȃ����A�F�A�X�`�����[�f�X����̂悤�ȉ��E������ɂȂ��Ă��܂��B�������A���Ăł͂����܂Ŏ��R�́B�����ƌ����A�X�l�́w��x�A�w���x������ɂԂ��ė���B�ǂ��炪�ǂ������Ƃ͌���ʂ��A���������e���l�X�ȓy�n���A�����̈Ⴂ����t�̑Ή���Ŏ�Ɏ��悤�Ɋy���߂�̂���B

�i�ˉE�ʐ^�F�@����̃K�C�h���͂��̒m�I�Ȕ��l�������`�j

��t�ő҂��Ɩ�T���B

���ꂽ�͉̂E�ʐ^�i�ˁj�̂悤�Ȍ��h���l�B�i�f�B����͓��ЂQ�N�ځB�O�E�͉��ϕi�ƊE�̃N�������X�ł����������B�K�C�h���Ƃ��ē��R�ƌ����Γ��R�����A���v�̐���H����玞�v�̎d�l�ɂ��Ă��ǂ������m�B��ʂ�̎���ɂ͌����ɂ����������B���X�X�����ˁA���������ԓx�Ƌ��炪���ɂ����ł��L�b�`��������Ă���̂͂��������ϋC�������ǂ��B

�������ĉE�̒j���͑g�����C���̋Z�p�҂ł���B

���Ă���A���̏o�������I�ۂŃX�g���[�g�t�@�b�V�������B�}�t���[�������ăA�b�Z���u���[���s���Ă��鎞�v�t�Ȃ��A�ǂ��̃��]���ɂ���̂��낤���B���߉����Ƃ͖����B���@�V��������O���X�q���b�e�A�N���m�X�C�X�ł͍l�����Ȃ����R�ȕ��͋C�����A�t�����N�~�����[�̐^�����B���v�����ł͂Ȃ��A���v�����l�X�����R舒B�ȕ��͋C�Ńt�����N�~�����[�Ƃ����u�����h���x���Ă��邱�Ƃ������ł���B����͂�A�t�����N�͑S�ĂɎ��R�z���ł���B������F�A�y����ł���̂���`���������āA������܂Ŋy�����Ȃ�H�[���B�������A�t�����N�̃J�^���O�ʐ^�ł͋Z�p�҂����ߎp�B���ۂ̓G���C�Ⴂ�̃��b�N�X�ƕ��͋C�ł���̂��B��͂�A����͖ʔ����Ȃ��B�B�B

�i�����ʐ^�F�@�E�H�b�`�����h�̖{�Љ���w�i�ɂ��̋L�O�B�e���`�j

�G���ʼn��x�����Ă��钆��ɗ��B

�Q�x�ڂł͂��邪�A�����ς���Ă��Ȃ��B�����ƐV�����r�������H����Ă���̂ł́A�Ɣ��M���^�ŗ����̂����A�܂�łR�N�O�ƕω��͖����B

�����Ύ����̓��ǂ͂����ȒP�Ɍ��z�����o���ʂ炵���B

�ʐ^�ɂ���{�Љ��ł����A�P�O�O�N�ȏ�̗R�����錚���������B

���͂Ƃ̃}�b�`���O�A���ρE�i�ς̈ێ�������A�X�C�X�Ƃ����ǂ��i����A�X�C�X���䂦�Ɂj���Ԃ��K�v�ł���B

�����A�����ł͑S�Ă��������Ɨ���Ă䂭���ŁA�B��A�t�����N�̎��v�������v�V���������Ēa�����Ă���̂ł���B

�i���悢��A�H�[�̌��w�c�A�[�̊J�n�ł���`�j

�O��͖{�Љ����̊��E����������X�^�[�g����������̓p�X�B

�����A���v�P�[�X�H�[����q�����邱�Ƃɂ���B���E�}����Ղ�ʼnE��̌��������ꂾ�B

������K�₷��̂͏��߂ĂƂȂ�B

�܂��͂P�K�ɂ���P�[�X�̃X�^���s���O�E���[�N�V���b�v�����w�����Ē����B

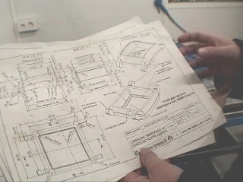

�i�����ʐ^�F�@�R���L�X�^�h�[���E�R���e�c�̃P�[�X�v�}�B�z�����m�̐}�ʂ������ƌ����Ă����̂����A�����̂��Ȃ��`�A�Ǝv�������ÁX�ŐH������w���v�I���W�x���E�E�E�j

�i�����ʐ^�F�t�����N�~�����[�͍ő��A���v���]���Ƃ��Ă͑��Ƃł���`�j

�P�Q�T�g���̃v���X�}�V�����W���������

�����œ����Z�p�҂͂܂������؋�����B�E�H�b�`���C�L���O�Ƃ͑g���H�[�̎��v�t�����ɂ����̂ł͂Ȃ��B���������P�[�V���O�̋Z�p�҂����́A���̐l���͉�����Ă���B�F�A�E�H�b�`�E���@���[�i���v�k�J�j���ƁA�W�����E���@���[�i�W�����k�J�j����W�܂��Ă������s�ł���B���͌���ɂ����Ăł����A���������v���X�Z�p�҂̐��͍��������͖����A����Ȃ�́w�`�F�[���x�̒��ŐE��i���]���j��ς����肵�Ĉړ����Ă���l�X�ł���B

����ɂ��Ă����̋@�B�Q���CNC�؍�@�B�i�ˎʐ^�ɂ͂Ȃ����j�Ȃǂ̐ݔ��͉�́w�{�C�x�ł���B����t�����N�~�����[�Ƃ͂o�D�N���c��EWC�A�͂��܂����h���t���̐V�K�u�����h�����������ƂƂ��āA���ɗ��h�ɐ������Ă��܂����A�A�A�̂ł���B�l�I�ɂ̓P�[�V���O���O���ł��낤�Ɖ����莋����K�v�͖����ƍl����B�v�͂��̑�{�̃f�U�C���ɓƎ�����������A�P�[�X�����А��삵�悤�Ɛ�僁�[�J�[�ɊO�����悤�Ƒ傫�Ȗ��ł͖����͂����B

�e�ЂƂ��Ƀ}�j���t�@�N�`���[���̓�����˂��i�ނƁA�P�[�X���q�Q�[���}�C���A���ԁA�����Ղ��܂őS�Ď��А��Y��ڎw���̂�����̃X�C�X���v�ƊE�̕����ł���B���Ђ̕��i�����ɔ����ʈׁA�o�c�E���Y�̈��艻��}��ׂɂ́A�}�j���t�@�N�`���[�����͎��Жh�q�ƁA�Ǝ�����ۂ��Ƃ�ړI�Ƃ���͕̂�����B���A����ł��������}�j���t�@�N�`���[���H���ɂ͔���Ȃ鎑�{��K�v�Ƃ��A�����ɑ��ЂƂ̍��ʉ���}��ׂ̃u���b�N�����i�߂���B�ő��A�X�C�X�`���̕��i�����̕��Ɖ��Ȃ鎞�v�ƊE�̃X�^�C���͌���ł͒ʂ��Ȃ��B���̌��ʁA�D�ǂȂ�V�܃��]���ł��낤�Ƃ��A�͋y������������吨�͂Ɉ��ݍ��܂�邩�A�����s�����A�͂��܂��Ɨ��n���]���Ƃ��Ď������邩�̌������I���𔗂���B�t�����N�~�����[�͂��̌�҂Ƃ��č���A�傫�ȉ���z���グ��Ɏ���B

����Ń��]�����g�傷��قǁA���̉�ЊǗ��E�^�c�Ɏ�r������邱�Ƃ������B�L�\�Ȏ��v�t���L�\�ȃr�W�l�X�}�����肤�邩�͑S���̕ʖ��B�����ŐV���Ȃ��肪���܂��B�T�����[�}���ł���S���҂ňꐶ���I����P�[�X�͋H�B�N��Ƌ��ɊǗ��E�A�����ւ̓���i�܂���Ȃ��B�t�����N�~�����[�̋�Y�A�Ƃ����̂�����������ʉ�Ј��Əd�˂�Ƃ�`�������ł���ł͂Ȃ����B

�i�����ʐ^�F�@�^�����ř��蔲���ꂽ���SS�o�[�͂����Ȃ�`�j

�����Q���O���̃P�[�X�A�E���̏����ȂQ�����W�Ƃ��ę��蔲���ꂽ���̂��B

����ɂ��Ă�������SS�i���X�e�C�����X�E�X�e�B�[���j�o�[�ł���B

�P�[�X�����剻����ɂ�āA����^���刳�͂̋@�B���K�v�ƂȂ�B

�f�J���P�[�X�ɂ́A����ɔ�Ⴕ�Ă�荂�x�ȋZ�p�ƍH��@�B���K�v�ɂȂ�̂��B

�f�J���P�[�X�́A�����ڂ̑喡���Ƃ͗����ɔ��ɍ��x�ȋZ�p�̉�ł����邱�Ƃ���`��������B

�i�ˉE�ʐ^�F�@�R���L�X�^�h�[���́w�ő�P�[�X�x�͂����Ȃ�`�j

���̃P�[�X�͓��ɖ��ł���B

�x�[�������̒i���Ƃ����A���G�ȋȖʁA�����ĉ������f�J�C���Ƃ�����ɍ�����ɂ߂�B�ŐV�̋@�B������ǂ�ȃP�[�X�ł��o����Ƃ������̂ł͂Ȃ��B

�����ɋZ�p�҂̏o�ԁA�������傫�����߂���B

�o�����A���A�܊��A���I���o�A�d�グ�̋Z�p�A���������G�ɗ��ݍ����ăt�����N�̃g�m�[�͐��ݏo�����̂��B���������v���Z�X�����āA�O�ς����Ńt�����N�̎��v�����܂��B����A����Ă��ǂ��̂����A���䗠��m��Βm��قǁA���̌��L���ȃ��]���ɑ��āA���[�������ƈ������o����̂��B�ꌩ�A�h��Ŋ�Ȏ��v�ł��邪���̎��v�ɍ��߂�ꂽ�N�w��畑�䗠���_�Ԍ���A�����ɂ̓X�C�X���v�ƊE�̓`���Z�p�ƍŐV�Z�p���ɂ��݂Ȃ���������Ă��邱�Ƃ�������B����P�[�X�쐬�܂Ŏ��Ђōs�����̃��]���́A�����ď���ʂ����Ől�C���W�߂Ă����ł͂Ȃ��B���͂�������ƒn�ɑ���t������ŁA�w���v�x���l�X�Ǝ��s����ɂ߂āw�d�h�ȃ��]���x�ł���ƓǂށB

�i���j���ʐ^�Q���F

���̓v���X����A�o�����ăz���z���̂P�WKRG�̃R���L�X�^�h�[���E�R���e�c�i�X�N�G�A�j�̃P�[�X���B

�P�[�X�������ɂ́A������P�W���̃o�����o�Ă���B�������͂ɂ��S�[���h�f�ނ������ɓ����ďo�������̂��B

�E�̏����́A���������o�������Y��Ɏ�菜���A�������ށB�S�Ă����Ƃ��B��菜�����o���͖ܘ_�A���T�C�N������Ă܂������̔ɕς��A�P�[�X�ւƍė��p�����̂��B

�i�����ʐ^�F�@�Ă�����ߒ��̐^���Œ��B���͖��_���`�j

�i�f�B����̐����ɂ��A�X�^���s���O�ł���т����P�[�X�͎ʐ^�̗l�ɏĂ�������s�����ƂŁA�d�x�ƃX���[�X�����o���̂������B

�n���̏Ă�����Ɠ��������̂悤���B

�t�����N�~�����[�ł͂��������Ǝ��̏����ݔ��E�H���������Ă���B

�����A�����܂ł���Ă���Ƃ͋����ł���B

�ē���̎��ԂƉ��x�ɂ��Ď��₵�Ă݂��B

�M�����A���ɂP�W���P�[�X�̏ꍇ��700�x�łS�T���B

SS��v���`�i�̏ꍇ�ɂ�1,000�x�łS�T���ł��邻�����B

�x���g�R���x�B���[�ʼn^��鋐��R���L�X�^�h�[�������̒��֗������܂�čs�����i�͒��X�����ł���B�������v�Ńv���X�����ō��o�����f����A�P�[�X�f�ނ̌��݂��y���y���̃t�@�b�V�������v�Ƃ͍��{����v�z���Z�p���قȂ�B��Ԍ����\�������i�����X�A���x�ȃ��x����Nj�����̂��t�����N�~�����[�B�����Ď蔲���̉ߒ��͖����B���������H���ł��ǂ�������B

�v���X�H���̌��w���I���āA�Q�K�ւƈړ�����L���ɂāB

�i���j�r���ʼn��������|�X�^�[�ɏo��B

�����A�O��K�₵���ۂɒ��������g�O���t�Ɠ��l�ȃf�U�C����ł���B

�J�T�u�����J�A�����O�A�C�����h�A�g�����X�E�A�����J�̂R���f���ł��邪�A�����������f���͊G�Ō��Ă��f���炵���B�F�C�^�b�v���ł͂���܂����B

�X�̃��f���̃f�U�C�����[�N�̍Ⴆ�Ɛ�̗ǂ����t�����N�S�̂̕��͋C��グ�Ă���B

�M�҂̎��v�I�т̑��̊�́w�S�Ƃ��߂��A�f�U�C���ŗD��x�B

�t�����N�~�����[�͂���ɓ����Ă���鐔���Ȃ��u�����h�̈�ɊԈႢ�Ȃ��B

�i���@���W�ɂ���t�����N�Ɠ��̍���͎��������}�V���ɂ��̂��`�j

�Q�K�ōŏ��Ɉē�����Ă̂������B

�P�O��̃R���s���[�^�[����ɂ�鎩�������}�V�����A�M���`���A�M���`���Ɩ��@�I�ɍ�����s���Ă���B�ʐ^�͒��x�ASUNSET�̗��W�ɍ�����s���Ă���Ƃ���B

���ɑ��������E�E�E

���������������@�͎蓮�ł͌������Ƃ����邪�A�R���s���[�^�[����̑S�����Ƃ����̂͏��߂Č���̂��B������A���̋@�B�����̗��W�́w����ҁx�ł������̂��Ȃ��`�A�Ɩ��ɔ[������B

�i���@���ʐ^�F�@�����ʂ�A�w�o���ς���ΎR�ƂȂ�x�`�j

�M�����̃P�[�X�̏ꍇ���A���R�Ȃ�����J�X���o��B

�����G�ꂽ�n�P�ŏW�߂āA�i�f�B���삪��ɂ���v���X�e�b�N�J�b�v�ɗ��߂Ă䂭�B���̃J�b�v���������Ē��������A��������Əd���B

����႟���̂͂��A���l�ł���̂�����ˁB

�����ł���q�́w���o���x�Ɠ��l�ɁA�����������J�X���W�߂čė��p����̂ł���B

�����}�V���ɂ�芮���������W�͐�����킸�A�������d�オ�肾�B

�ȁ`��قǁA�������č��o���Ă����̂��B

�����̏��L����t�����N�~�����[�����̏ꏊ�Ő��܂ꂽ�̂��Ǝv���Ɗ����ʁB

�����������������v�H�[�K��̑�햡�ł���A���L���鎞�v�ւ̈����ɕς��B�B�B

�i���G���N�g���E�v���[�e�B���O�A�d�C�����b�L�H�[�������w�I�j

���ׂ̍H�[�ł̓P�[�X���e�핔�i���ɓd�C�����b�L���������Ă���B

�܂�ŏ��^�̏c�u�����R�C�������h���[�̂悤�ȁw�d�C���b�L�����x���U�`�V����ԁB�^�J�f�ނ̕\�ʂɃ��W�E���v���[�g(���b�L�j����������A�P�W���z���C�g�S�[���h�̕\�ʂɂ����W�E�����b�L��������ꂽ�肵�Ă���B

����ɂ��Ă������̂��Z�����i�Ƃł��Ăт����Ȃ邪�j���A�d���ꂪ�����Ƃ͌����AT�V���c�p�Ŏd�������Ă���̂ɂ͂���������S�A�C�C�m�J���H�`�A�ƌ��������Ȃ�m�_�B

�i�ˎʐ^�E���j

���ꂪ���̂悤�ȃ��b�L�����ł���B

(�ˎʐ^�����j

�_�C�����������ꂽ�P�[�X���ƃ��W�E�����b�L����������B�d�C�����͋����ɑ��Ă̂ݔ�������̂ł���A�_�C���ɂ̓��b�L��������Ȃ������ł���B�Ƃ͌����A������Ɨ��\�ɂ��v���邪���ꂪ�����������ł��邻�����B

�i���@T�V���c�p�́w���Z�����x���猩���Ē������d�グ�̕��i�̐��X�`�j

�悭�A���b�L�͔������ƌ����邪����͐������B

�Ⴆ�P�[�X�̂悤�ȊO�����i�͑��̃��m�Ƃ̖��C��ڐG�ɂ�胁�b�L�������Ȃ邱�Ƃ͗L�蓾��B�������A���b�L�̗��_���m���ɂ���B

�@�@�ϕ��H���̌���

�A�@���̌���

�B�@�S�̂̔������̌���

���ł���B

�i���@���ʐ^�j

������ł͏n�������t���u���b�W���̃p�[�c�ɁA�������Ŕ`���Ȃ��璤�����{���Ă���Ƃ���B

���̌�A�����J�ɂ��d���̎���x�߂Ē����A���̌�������`�����Ē������B������������i�����ۂ̍H�[�Ŕq�������햡�͊i�ʁB����ۂޑf���炵���A�Ƃ͂��̂��Ƃ��B�����ĉ������_�o���W�������Ƃ̓r���ɂ��W��炸�A�T�[�r�X���_���_�̎��v�t�ɑ��āA������͂������S�ɒE�X�E�Ōh��I�ł���̂��B

���������p�[�c���̒����̏o���f���������A�ɐs����B

���炭�l���ʼn��x�Ƃ������ł��낤�A���̑f���炵���o��B

�����Ղ�Ɩڂۗ̕{�������Ē����܂����B

�i�����t�̂��ׂł́A�R���v���P�[�V�����̓��ʑg���H�[���`�j

���̓��̕����ɂ͂Q�l�̎��v�t���B

���ʐ^�����ŃW�[���Y�p�ŗ��������肱����ɕ��݊���Ă��ꂽ�̂́A�O����ʒk�����t�����N�~�����[�̕��G���v�g���t�ł͑��l�҂̌�m�B

(�����ʐ^�j

������O�l�ɋL�O�B�e�����������B

���݂ɑO��i�Q�O�O�Q�N�B�e���j�̎ʐ^�����Q�����Ƃ���A�M�S�ɒ��߂Ē����B

�O��͂����ŃO�����\�k�������Ē��������A����͖`���ɂ���C���y���A���E�g�D�[���r������OVH�^���Œ��ł������B�B�B

���̎��v���܂��f���炵���A�ɐs����B

(�ˉE�ʐ^�F�@���ꂪ�O��Q�O�O�Q�N���̎ʐ^�`�j

�E�H�b�`�����h�Ɍh�ӂ�\����Ӗ�������A�M�҂̓o�^�t���C���p�ŏ��瑕���B

�������Đ��N��ɁA�܂������Z�p�҂ɍĉ�o�������Ƃ��A�܂��ʂȊ��S���N���B�B�B

(���@���ʐ^�j

�����炪���̃C���y���A���E�g�D�[���r�����ł���B

�ܘ_�A�����͏��߂Č���B

�G�i�������̂悤�ȑf���炵������̕����ՁB

�M���[�V�F�Ƃ͈Ⴄ�A�c�Ƀ��C��������f���炵���d�グ�͕��i�\���B

�g�D�[���r�����̃P�[�W���x����u���b�W�͓Ɠ��̌`��B

���Ƃ��C�y�ɁH�ʐ^�B�e�������Ē������͍̂K�^�B�O��͑S���s���ł������̂ŁA�\�z�O�̓W�J�Ɂw���v�I���W�x�͂����ł�����������B

�i���ʐ^��2���F�@�[���Ȋۊ�̃g�D�[���r���������̂��������݂�����`�j

�܂��90�N�㏉���̍�i�̂悤�ɃV���v���A�[���Ȋ���̕����Ղ��B

�u���Q�j�A�u���Q�������c�{���������Ă���B�����̃X�P���g�����猩����u���b�W�Ɏ{���ꂽ�������f���炵���B

���r�[�̔����Ԏ�F���A�N�Z���g�Ƃ��ĉf����B

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�i���N���[�W�[�A���[�Y�E�J���[�h���[���Y�̃g�D�[���r�����͕����Ղ��Œ��ꒃ�ɔ������`�j

�U���\���̔������g�D�[���r�����̃P�[�W��ɒu����Ă���̂ŁA�ꕪ�ԂɂP��̊����łU���\������������Ƃ����A���������d�|�����炵���B

���ԕ\���̒Z�j�������A�T���Ԑ�ɃW�����v����d�g�݂̃N���[�W�[�A���[�Y�B�Q�O�O�R�N�ɔ��\���ꂽ���ɂ̓h�̂��ꂽ�B���̔��z���̂����V���̂ł���B���ԕ\���A���Ԃɑ��Ă��������N�w�����u�����h�̓t�����N�~�����[�ȊO�ɂ͋H�L�ł���B

�a�V�Ȕ��z�Ƃ��̎��H�������t�����N�̐^�����B

�P�Ȃ�V�ю��v�z�����A�ނ��댺�l�����̋��Ɏ��v�A�Ƃ������܂����B

���������R���v���P�[�V�����E�E�H�b�`�Ƃ�OFF�ׂ̈̎��v�ł���B

�A�����V���x�X�^�C���Ɠ��l�ɁA�Ƃ��Ƃ�F�E�f�U�C���ŗV�тɓO����̂��ǂ��낤�B

�i��������͏��X�V���v���H�ȃJ���[�h���[���Y�̃g�D�[���r�������`�j

�`���I�Ȋی^�̃P�[�X�ł��邪�A���O���Q�i�Ƀf�U�C�����Ă���B

���U��ȑ��`�����t�ɐV�N�B

�����ł��u���Q�j��z�u���Ă���Ƃ��낪�G��B

���ˏ�̃M���[�V�F�͗l����炵����t�����N�~�����[�ɏ���u�����h�͏��Ȃ��B

���v�̋@�\�E�\���̔��z�����邱�ƂȂ���A�����Ղ̎d�グ�̔������̓t�����N���_���g�c�ɗD��Ă���B

���\�Ȍ�����������A�����Ղ����邾���ŁA�܂�ŗL���ȊG������邪���Ƃ��f���Ɋ����Ƌ��Ƌ������o����B�J�T�u�����J�ł��낤�ƁA���������n�C�R���v�����f���ł��낤�Ƃ��A����ς�S�Ẵt�����N�~�����[�͑f���炵����i�������B�B�B

�i���@�ŏI�i�������A�d�グ�̃`�F�b�N�ł���`�j

������ł̓x���g�����O�̍ŏI���i�`�F�b�N�H�[�ł���B

�`�F�b�N�̃|�C���g�͎�ɊO�ρA�d�グ�̃o�����X�Ƃ������Ƃ���B

���x�����܂ł͊��ɏI�������[���g�ݍ��ݍς݂̃P�[�X�����ԁB

�i���@�_�C�������h�����ߍ��܂ꂽ�P�[�X�R�i�`�j

�J���[�h���[���Y�A�����p�g�m�[���f���A�����ăR���L�X�^�h�[���R���e�c�A�ł���B�P�[�X�̑傫�������肸������Əd�ʊ���������B

�ܘ_�A��܂����čאS�̒��ӂ��̌����ł���B

�M�҂��������Ď������Ē��������A�ǂ���������B

�t�����N�~�����[�̏����o���F�C�ƋC�i�͋ƊE����B

�������V��j���A���l�̐S��h�݂͂ɂ��鏊�Ȃł͂���܂����B�B�B

����̓X�C�X���v�ƊE�̘V�ܒ��̘V�܁A���@�V�������E�R���X�^���^���ƁA�Q�O���I���v�ƊE�ɂ����鎞��̒����A�t�����N�~�����[�̂Q�H�[��K�₵�����A���҂Ƃ��ɋ��ʂ��Ă���̂́w�ω��͏�ԁx�A�Ƃ������ƁB

�`���ɌӍ��͂����ʁA��Ɋv�V�����߂�G���h���X�ȊJ���Ɗg�傪���߂���B

����͂���Ō��\�ł͂���̂����A�����̂Ƃ���A�����������Ԏ��ɂ�Ƃ�������ė~�������̂ł���B

�V���i�����ŋZ�p�v�V�ƐV�K�s����J��̂����\�����A����X�C�X���v����͂����܂��ґ�i�ƍH�|�i�I�ʒu�t���ɂ���B���N�̐V��������A�����ɐV�����������X���ɂ͋^��������Ă���B��̑O�̎����ԐV�Ԕ��\�Ԋu�Ɠ������B

�Q�O�P�O�N���܂ł͍X�Ȃ�V�Z�p�J����M&A�̉����ŃX�C�X�ƊE�͗h�ꑱ����\�������邪�A�����ɍ��قNj@�B�����v�̐V�Z�p���J�Ԃ��Ă��鎞����Ȃ��낤�B����͋q�ϓI�����B����ŁA�n�C�e�N�d�g���v�A�N�E�H�[�c�n�̂̐i���������B

���x�Ȃ��炻�����������ƐF�X�Ȏv���œ��̒����O�`���O�`���ɂȂ�A���v�̓s�A�o���[�E�h�E�W���E���Ɓw���v�k�J�x�������w���v�I���W�x�ł������B�����A�^�N�V�[���悤�₭�����悤���B�B�B

�i���̂U�A�w���v���n�{�ۂɂ��鎞�v�t�z�e���؍L�x�ւƑ����`�j

�i���v�I���W���w2006�N1���AWatch Valley���ƁA������Vallèe De Joux���v���n����̗��x�֘A��WEB��)

�ˁ@�w���̂P�A�W���l�[�������ҁx���������B

�@�ˁ@�w���̂Q�A�W���l�[�������ҁx���������B

�@�@ �ˁ@�w���̂R�A�W���l�[���C�ɂȂ�u���Q�ҁx���������B

�@�@�@ �ˁ@�w���̂S�A�V�����@�V�������E�R���X�^���^���H��K��L�x���������B

�@�@�@�@�@�ˁ@�w���̂T�A�E�H�b�`�����h�ĖK�L�x���������B

�@�@�@�@�@ �@�ˁ@�w���̂U�A���v�t�z�e���؍L�x���������B

�@�@�@�@�@�@ �@�ˁ@�w���̂V�A AUDEMARS PIGUET & Co.�����ٖK��L�x�@���������B

�@�@�@�@�@�@�@ �@�ˁ@�w���̂W�A�k�[�V���e���K��L�x���������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �ˁ@�w���̂X�A�I���K�����ٖK��L�x���������B

�@ �@�@�ŏI�́@�@ �ˁ@�w���̂P�O�A���̏I���_�A���E�V���[�h�E�t�H���ĖK�x���������B

�ˁ@�O��A2002�N12����Watch-Land�K��L��������B

�ˁ@(�r���vMENU�ɖ߂�j