2011年9月、念願のマイセンを初訪問した。

言わずと知れたザクセン王国の富の源泉ともなったマイセン陶磁器の総本山。

今回は、その中でもマイセン陶磁器の製作過程が分かる『現場訪問』と、

マイセン市内散策に丸一日を費やすことに。

陶磁器通ではない『時計オヤジ』がそこで見たモノとは・・・。

(↑上写真:マイセンマークと並んで愛用のパノリザーブを記念撮影。)

(2011/11/19) 400000

(ザクセン王国の旅がいよいよ始まった〜)

マイセンはドレスデンからSバーンで35分。

快適で小奇麗な『3階建て』車両に乗って、車窓の景色を眺めつつ、あっという間にマイセン到着。

マイセンは英語式のMeissenよりも独語のMeiBen、と綴った方が気分が出る。

今回はドレスデンからちょっとした遠足気分で、まずは『マイセン磁器工場』を訪問することにした。時折、小雨混じりの天気のドレスデン中央駅まではタクシーで到着。そこから頻繁に出発するSバーンに飛び込む・・・。

(まるでグラスヒュッテ・オリジナル本社のような建物が『マイセン磁器工場』〜)

マイセンに到着すると天気は青空も覗くほどに回復した。

今ひとつ市内での方向感覚にも自信が持てないので、取り敢えず駅前からタクシーでマイセン磁器工場まで直行する。

時間にして10分足らずで到着。まぁ、この距離なら歩いても問題ないのでけど、結果的には車が正解。地図を見ながら時間を費やすのも良いが、それは帰りの楽しみにして、早速、磁器工場に足を踏み入れる。

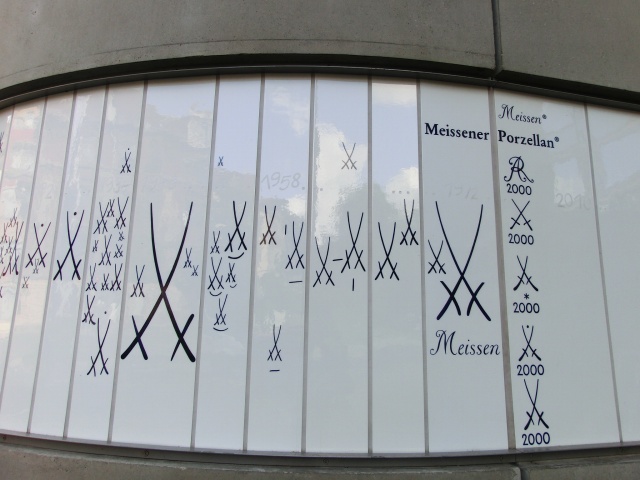

(↓)下写真:

マイセン磁器工場の雰囲気は、グラスヒュッテ・オリジナル本社工場にそっくりで、全体的な建物の風情やらが良く似ている。

正面玄関入り口横には、このようなマイセンの剣のマークが陶板に描かれてレリーフとして埋め込まれている。

時代時代でそのマークにも若干の違いがあるので、変遷を辿るだけでも興味深い・・・。

因みに、この『青い双剣』マークの起源は1722年11月に遡るのである。

(目玉の『マイセン工場ツアー』は迫力満点〜)

工場と言うよりも工房、と言った方がしっくりくる。

圧倒的多数が地元ドイツ人の観光客。しかし、日本人用に日本語のテープガイドを貸してくれるので、これを聞きながら工房でのマイセン製造工程を詳細に見聞出来るのは嬉しいサービスだ。

まずは右写真の轆轤(ろくろ)による基本形の造形シーンから始まり、

その後は、人形の成型・製作⇒マイセン・ブルーの絵付けの様子(上絵付け)⇒各種色彩を使った絵付け(下絵付け)の様子が順番に紹介される。

各工程ごとに実演ルームは異なるので、移動しながら先へと進む。

陶磁器は焼き上がり後に16%収縮すること、マイセン・ブルーは絵付け段階では特殊な深緑の顔料が使われること、等等、目からウロコの説明は決して飽きることもなく、食い入るように聞き入るのだ・・・。

(工房の2〜3階部分は、歴代マイセンの美術館となっている〜)

この美術館がまた素晴らしい。

過去の歴史的な傑作品、特別限定品、地域限定品、などなどのオンパレード。

時代毎に、発色やデザインも微妙に異なる。特にマイセンが生まれた初期の作品(18世紀初頭)は大変貴重で、重厚感溢れる作品も多い。

(↓)下写真:

2階のホールから3階への階段部分に挟まれた大型作品。これも大変美しい。

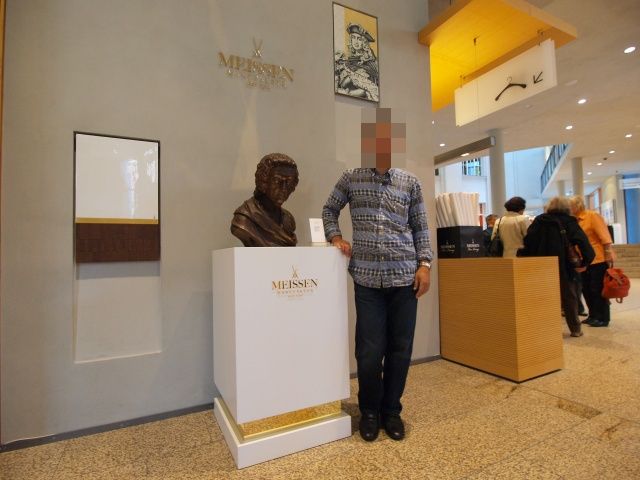

マイセンの発明者、ヨハン・フリードリヒ・ベトガー(1682-1719)の胸像を横に記念撮影に興じる『時計オヤジ』・・・。

(工房見学後には1階の直営店で展示即売コーナーに飛び込む〜)

筆者は特に陶磁器ファンという訳ではないが、美しい陶磁器の数々を眼前にすると、購買欲がムラムラと沸き起こる。

特にマイセン製造工程を見学した直後で、気分も高揚している中、誠に危険なワナにものの見事にはまってしまうのだ。

マイセンといえば『玉ねぎ模様』が有名である。その起源は中国品による装飾に遡るのだが、マイセンでは1739年頃から用いられている。しかしこの『玉ねぎ』、本当は4個のザクロと4個のモモを実りと長寿の象徴として人生の比喩のように描いたそうである。現在では700以上の『玉ねぎ模様』があるという。

しかし、筆者がそそられたのは『玉ねぎ』ではなく、『双剣マーク』。『ペンは剣よりも強し』、の逆バージョンと言うか、オリジナルは時代的にもこちらの『双剣』であろう。この剣のマークが大変気に入ったので、下写真(↓)のようなコーヒーカップセットを購入することに・・・。

マイセンは矢張り、マイセン・ブルーの濃い藍色がシックで伝統を感じる。

上写真のような人形も、例えばスペイン・リヤドロとの最大の違いは色目を抑えた素朴さ、であり、適度な上薬によるヌメリ感の抑制度合い、とでも表現出来ようか。リヤドロのような華やかな極彩色を使ったモデルもあるのだが、やはりマイセンの真骨頂は白磁器を強調した質素加減とマイセン・ブルーに尽きると感じている。

(モンブランのマイセン万年筆も展示されている⇒右写真〜)

実は今回のマイセン訪問で一番期待していたのが、Glashutte Originalのポーセリン文字盤が見れないか、であったのだが、こちらは敢え無く無理と知る。

その代わりに展示してあったのが、2003年から開始したモンブランの年次限定シリーズ。キャップ部分がマイセン製であるが、胴軸部分は金メッキ。個人的にはこの配色は感心出来ない。せめて胴軸部分を黒色系にすれば、キャップのマイセンカラーがもっと映えるし、全体的な色彩バランスもグッと引き締まるのに残念・・・。

この後、GOのマイセン時計には、別の場所で巡り会うことになる。

そのレポートは場所を変えて、紹介したい。

(マイセン市内を一望できるレストランで昼食を〜)

『マイセン磁器工場』見学を終えて、丁度、移動ミニバスが来たので飛び乗る。

ここから市内を車窓から見学しつつ、一挙に小高い丘の上にあるアルブレヒト城まで行く。

場所柄、絶対に市内を一望できるレストランがあるはずだ、との直感をもとに周囲を探すと、ありましたよ、素晴らしいレストランが・・・。

地元?の黒ビールで乾杯。マセインはワインの産地としても有名であるが、まずは何よりもビールである。

マイセン市内をバックにして、『乾杯写真』を撮影している、これを見ていた別の観光客からこの後カンパイ攻めに会う始末。これには結構、閉口したなぁ〜

黒ビールの次は白濁系のビールを注文したはずが、次から次への期待と異なるビールが運ばれてきた。これにも閉口であるが、そんなこと許しましょう。快適な天候と黒ビール、そしてポーク中心の料理で忘れ得ぬ至福の時間を過ごすのである。

(こちらがマイセン生誕の場所、アルブレヒト城〜)

右写真、向かって左端の建物がベトガーが幽閉されたマイセン発祥の工房である。ベトガーが13年間幽閉された場所でも有名。

1709年に完成された欧州初の白磁器製作、それがマイセンの始まりである。白磁器製作は、当時、金の成る木そのもの。アウグスト強王の莫大なる財力の源泉として、銀や錫に続く重要な『国家財源』となったのがマイセンである。

その技術と製造方法を漏洩することなく、厳格に守り抜く手段が『ベトガーの幽閉』となるのだが、そうした歴史の一ページを頭に入れて見学するだけでも感慨が湧いてくるではないか。

エルベ川にそびえるアルブレヒト城を見ながら、ドレスデンへの帰り道を駅まで歩くことにした。

マイセンとは思いの外、歴史と磁器製品に溢れた魅力ある中世的な街並みであり、駆け足で見学するのではなく、じっくり時間をかけて、せめて丸一日くらいは滞在したい魅力ある場所、であるのだ。

(2011/11/19 400000)

2011年8-9月、ドイツ・北欧・バルト海旅行関連ページ:

⇒『コペンハーゲンで欧州最古の天文台に登る』はこちら。

⇒『U995/U-Boat搭乗記@ドイツLaboe』はこちら。

⇒『エストニアの首都タリン散策記』はこちら。

⇒『マイセン磁器工場訪問記』はこちら。

⇒『2011年9月、ドレスデン再訪記』はこちら。

⇒『2011年9月、ドレスデン市内で観た気になる時計達』はこちら。

⇒『2011年9月、7年ぶりに訪問した新旧グラスヒュッテ市街の比較』はこちら。

⇒『Wempe天文台に見るドイツ・クロノメーター規格の将来』はこちら。

⇒『A.ランゲ&ゾーネ本社工房訪問記』はこちら。

⇒ (腕時計MENUに戻る)