今やジュネーヴの新名所でもある(と、勝手に決めている)。

間違いなく質量ともに世界NO.1の『超高級時計博物館』だ。

前回、2002年12月に次ぐ2度目の訪問となる。

時計好きにとってはカイロ考古学博物館も、大英博物館をも、そしてルーヴルさえも凌駕する存在。

まさに夢の時間がここにはある。。。

(時計博物館の御三家の頂点〜)

結論から言おう。

『時計オヤジ』の数少ない経験からしても、ロンドンの大英博物館No.44時計展示室(⇒2008年末まで改装の為、閉鎖中)、ラ・ショード・フォンの『国際時計博物館』、そしてこの『PATEK PHILIPPE MUSEUM』が世界三大時計博物館、御三家と断言する。『時計好き』であれば是非ともこの御三家訪問をお勧めする。この人類の文化遺産たる三大博物館に我が身を置くだけで多分、自分の時計価値観が塗り替えられるか、大きな刺激を受けることは間違いない。大英博物館は時計の基礎勉強に、スイスの2者はその応用編&よりDEEPな探求に。自分の時計哲学を変える程の感動と発見を与えることだろう。

(←左写真: PATEK PHILIPPE MUSEUM全景。

4階建てのビルは以前のPATEK本社であった。2001年12月に博物館としてオープンした。)

(←入口はこんな感じ。観音扉式の自動ドアであるところが威厳を感じる〜)

まるで高級ブティックそのもの。

呼び鈴を鳴らして自動ドアを開けてもらうのだから、『人間の意志が係わる自動ドア』である。階段を上ると、日本式の2階に相当するフロアが受付である。ここで入場料CHF10を支払う。

写真撮影は禁止。3年前は撮影自由であったが、今回は誠に残念。

1階のクロークに荷物、コートなどを預けてさて、これから至福の時間にたっぷりと身を置くのだ。クロークではCHF5硬貨を使用してロッカーを使う。refundableであるのは使用者に優しい配慮だ。

受付ではPATEK珠玉の逸品の絵葉書やら、カタログ、DVD等が売られている。

以前紹介したDVDもこちらで販売されている。

お土産は帰りにじっくりと品定めすることとして、傑作品の数々を拝見することにしよう。

(←左写真: 受付担当の御両名。

そのファッションもPATEK流?に決まっている。

ラ・ショード・フォン国際時計博物館の素朴な受付の人とは可也異なる。

向かって左側 クリス・アーバンさん。

右側 マリー・バラオさん。アドバイス有り難うございました。)

←2階の受付から見渡す光景はこんな感じ。

1階の玄関からの階段、そして向こう側には歴代の数々の機械・工具類や修理机が展示されている。そうした数々の機械が一体、何の目的で使用されたのか興味深深であるが、時計製作よりもこうした機械・工具を製造することにより多大なる時間が費やされたことは間違いなかろう。

良く見るとこうした機械そのものも見事なる造形美を誇る。

歯車研磨機、歯車に溝を作る機械、歯切り機械、端面切削用時計旋盤、等等・・・

こうした機械が既に1700年代に開発・生産されていたことに改めて驚く。

日本はまだ江戸時代中期の頃だ。ちょんまげ大名時代に、欧州ではこんな機械で時計作りとは・・・。

(⇒ 右写真: 受付から右手へと博物館入口が続く〜)

歴史的な貴重な蔵書約7,000冊、珠玉のタイムピースは2,000点にも上る展示品を持つ。

この内、約半分が歴代のパテック傑作品である。

展示品の時計は全て実動するのではないかとも思えるほど、美しく、見事に陳列されている。品質、グレードの高さではラ・ショード・フォンをも遥かに凌ぐ。ここから4階まで、夢のタイムトリップが始まるのだ。最低でも2時間は欲しい。

テーマは大きく分けて2つ。

16世紀から20世紀にかけてジュネーヴを中心としたヨーロッパの珠玉の時計を集めたコーナー、そしてパテック・フィリップの歴代時計を展示するコーナーである。各コーナーには大型液晶TVモニターがあり、様々なCGムーヴィーを鑑賞しつつ、展示品への理解度を深めることも出来る。言葉は必要ない。CGムーヴィーも無声。理屈は多少は必要だが、見て楽しめる工夫が素晴らしい。

(← 花瓶型、豪華な置き時計の正体とは〜)

右上写真の右端にある金色の置物が前回も気になっていた。

受付横に堂々と鎮座しているのだが、一体何だったのであろうか、と前回確認しなかったことが非常に気がかりであった。今回の訪問ではじっくり観察してやろう、と心に決めて来たのだ。

(←左写真: 前回訪問時の記念写真から〜)

左側がその実物である。どうやら確かに花瓶には間違いない。

本体中央部には時計らしき『文字盤』が見えるのだが・・・。

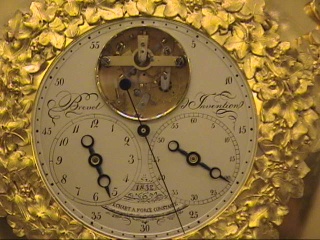

(← その答えは1834年製、花瓶型のダブルフェイス・クロック、

8つの鳥のさえずりメロディー付きであった〜))

花瓶正面の文字盤アップはこうなる。

左が時針、右が分針、そしてセンター秒針が独立したレギュレーター(!)式文字盤である。

1834年と言えば、グラスヒュッテの巨匠アドルフ・ランゲAdolph Langeでさえまだ欧州で修行中の頃。う〜ん、ヨーロッパの時計の歴史が重くのしかかる・・・。

ムーヴメントはコンスタント・フォース・エスケープメントConstant Force Escapement。最近ではF.P.ジュルヌがコンスタント・フォース・トゥールビヨンで採用した1秒ごとにステップ運針する機構である。時針、分針の針のデザインも垢抜けている。ブレゲに対抗?するがごとく両方向に丸くくり貫かれた意匠のブレゲ針が施されている。200年近く前の時計とは思えない完成度の高さではあるまいか。

ダブルフェイスと名の付く通り、花瓶の反対側にも文字盤がある。こちらは同心円型に時針、

分針が配置されている。

分針が配置されている。パテック博物館訪問の際には是非ともじっくりご鑑賞あれ・・・。

"THE GRAND VASE"

Double-face clock in the shape of a vase, with eight-singing birds and music.

Movement: Constant force escapement. Compensated balance (Pat.1832.11.17)

Signed by Pierre-Frederic Ingold (1787-1878)

Musical sylinder movement with three melodies, signed by Francois Nicole (1776-1849)

singin-birds mechanizm attributed to the Rochat Brothers (1800-1835)

Paris and Geneva, 1835

Gilded bronze, Brasilian rosewood, feathers, silk

(何十回とDVD鑑賞したプロローグを映写室で『生鑑賞』する〜)

3年前にこの映写室で初めてオープニング・プロローグを鑑賞した感動は今も変わらない。

夜間にライトアップされたレマン湖の噴水。

流れ行くジュネーヴ夜空の星たち。

PATEKを通した、おじいさんと孫の無言の対話。

そして、輝くばかりのムーヴメントの世界へ・・・。

パテックの歴史を垣間見るこのショートストーリーは映像美も重なって、胸が苦しくなるほど感激する。一体何がそうさせるのであろうか。

その答えの一つは、どうして機械式時計に憧れるのか、という質問と重複する。

コンピューター化、デジタル技術がここまで進歩しながら、時計業界における圧倒的なステイタスは『未だ』に、旧態依然たるゼンマイ仕掛けによる機械式時計が握っている。ある意味、これ程陳腐な機械が今日まで生き延びていることは例外中の例外。他の業界や機械では稀有と言っても良かろう。

ではどうして機械式時計である必要性があるのか?

かのブレゲが時計の技術を200年短縮した、と言われるが機械式時計の進歩はまだまだ途上にある。

ダウンサイジング、複雑機能化、デザイン探求としてのオブジェとして、その世界は限りなく深淵である。そこに歴史的・文化的要素が複雑に絡み始めると、あれあれ、機械式時計とはまだまだ発展途上装置でもあることが分かる。

そうであれば、その長くて深い道程をもっともっと探求すべきであろう。その開発全てが終わった時に、次なる技術開発に移行すればよい。古典的であるが、未だに改良と進歩の対象と成り得る機械式時計であるが故に、人は思いを馳せるのではなかろうか。

パテックの歴代のタイムピースとは、時計製作のみならず、人類文化遺産の継承と琢磨する理念と実践の結晶である。

ゆえに、パテックの時計には風格と気品、そして所有する喜びと誇りが存在するのであろう。

ジュネーヴ・シールの意味はその格別の仕上げもさることながら、スイス時計の、ジュネーヴ魂の歴史と誇りを表現するもの。

小手先の新味性を追う機械、新興ブランドのたゆまぬ努力も素晴らしいが、改めてパテック・フィリップの『時計に託す信念』、がこの博物館には溢れていると感じる。王道を行くパテックにはブレが無い。並大抵のブランドに出来る芸当ではない。そう感じさせるところがパテックたる所以だろう。

独立系にして大手メゾンをも押し返す実力者。それが『パテック・フィリップ王国』であるのだ。

(⇒右写真: まるでヴァチカン博物館の螺旋階段を彷彿とさせるデザイン〜)

このパテック博物館では時計は販売されていない。

ともすると、1階あたりにパテック直営ブティックを開設すれば、さぞ売れるはず・・・等と考えるのは野暮、下品である。

博物館とはあくまで文化的象徴の場。

そこに利害と打算を持ち込まない潔さ。

当然といえば当然であるが、パテック博物館の理念と実践はここでもはるか『雲上レベル』にある。

博物館というよりは一級の美術館的要素も強い。

百聞は一見にしかず。これ以上の説明は不要であろう。

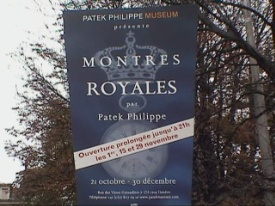

(↓ ジュネーヴ市内で見た特別展の宣伝ポスター〜)

訪問時、運良く”MONTRES ROYALES”〜皇室・王族に愛されたパテック展〜(サブタイトルは時計オヤジが勝手に命名)が開催されていた。欧州、アジアの皇族・王族に使用されたパテックの傑作時計の展示会である。2005年10月21日から12月30日までの期間限定フェアだ。

あと一カ月足らずで閉幕であるが、もし機会あれば是非ともご鑑賞をお勧めする。

(参考)

パテック博物館では団体割引や、4ヶ国語対応(日本語無し、水曜日のみ、要予約)によるガイド付きツアーも対応している。詳しくは『PATEK PHILIPPE MUSEUM』に直接問い合わせされ度し。

(追記1)

本日ようやく、12月1日発売の雑誌『時計Begin』Vol.42(Winter2006)を入手。

何と、『はじめてのパテック フィリップ』特集だ。加えて16〜18頁には上記”MONTRES ROYALES”特集が展示品の写真と共に紹介されている。興味ある方、特別展に間に合わぬ方も是非、この特集を参照され度。一目瞭然に特別展の概要に接することが出来よう。(2005/12/13)

(追記2) 大英博物館の時計展示室は改装中の為、2008年末まで閉鎖している(2007/4/9)。

(時計オヤジの『2005年ジュネーヴ再訪〜』関連のWEB等)

⇒ 『2005年11月、ショパールChopard本社工場探訪記』はこちら・・・

⇒ 『パテック・フィリップ・ミュージアムPATEK PHILIPPE MUSEUM再訪』はこちら・・・

⇒ 『ジュネーヴ再訪、PART-1』はこちら・・・

⇒ 『ジュネーヴ再訪、PART-2』はこちら・・・

⇒ 『再訪、新メゾン・ヴァシュロン・コンスタンタン』はこちら・・・

⇒ 『2002年12月、旧・ヴァシュロン本社博物館探訪記』はこちら・・・

⇒ 2002年12月の『スイス時計巡礼の旅〜PATEK PHILIPPE博物館探訪記』はこちら。

⇒ (腕時計MENUに戻る)