2002年12月に訪問したヴァシュロンの本店サロン。

外観はそのままに2004年12月、大幅に内部改装を施したそうだ。

どのように変貌を遂げたのか?あの2階にあった博物館はどうなったのであろうか?

成せば成る!? 2005年11月、念願の再訪実現である。

そして『あのお方』との再会をも期待して・・・

(↑写真)左側建物が現在のヴァシュロンの本社ブティック。

右端の時計台がヴァシュロン創業当時の工房である。250年前の建物が今も現存することに改めて感嘆する。

(レマン湖から流れるローヌ河。その中洲にメゾン・ヴァシュロン本社ビルがある〜)

今や雑誌その他でも有名?な『イル橋』で結ばれるローヌ河の中洲。

そこに旧本社ビルでもあるヴァシュロン・新ヴティックはある。

1775年に創業したヴァシュロンは2005年で満250歳を迎えた。

間違いなく創業300年目にはこの世にいない『時計オヤジ』としては、記念すべき250年目という節目の年に訪問出来る幸運を一人、そこはかとなく味わっているのだョ・・・。

3年ぶりの訪問目的は、

① 2階に出来た新しい博物館の見学(一般公開されていないのでアポが必要)

② 3年前に旧博物館を案内頂いたあの人(⇒右写真、3年前の写真)にも会えるかもしれないという淡い期待を抱いての訪問であった。

(← 写真左: イル塔Tour de L'ile〜)

当時の時計台の絵画が残っていた。

このイル塔Tour de L'ile、『鳥の塔』と呼ばれる今の時計台こそがヴァシュロン設立当時に工房を構えた場所である。

この絵画は現在の新サロン2階に展示されている。

黄色味ががった青空といい、当時の衣装をまとった紳士淑女のスタイルが如何にも中世スイスの面影を伝えてくれる。当時、日本ではサムライ姿の武士が闊歩していた江戸時代。

まさに異次元、別世界がここに存在したのだ。

(← 写真左: 新メゾンの1階はホテル受付のようだ〜)

毎度ながら重厚である。

しかし新メゾンの方が旧サロンよりも開放的、明るいオープンな造りとなった

ベルを押してドアをくぐると、真正面には丸でコンシュルジェ・デスクがで〜ん、と鎮座するかのよう。一瞬にしてこちらの足元からテッペンまでチェックされる。

時計を見る前に、客側が値踏みされるようだ。一流ホテルと同じである。

店員も妙に客に媚びる事もない。これが本場、欧州ブティックのごく普通の雰囲気である。

こちらとしてもたじろいぐ訳には行かぬ。ここは正々堂々と振舞うに限る。

本場、欧州における店員とのかけひきは誠に楽しいものだ。

(感動の再会が実現〜)

まずは交渉用の個室に通される。

ここで応対頂いた店員に事情を説明し、3年前に訪問した時の女性を尋ねる。

すると土曜日にも係わらず、出社しているとのこと。何たる幸運。

遂にジャクリーン嬢との再会実現である。

勿論、先方は3年前の当方の訪問を覚えている訳もなかろうが、当時の記念写真を見て頂き、まずは前回のお礼を申し上げる。そして、ひとしきり想い出話を挨拶がてら交わした後、ジャクリーン嬢により新メゾンを案内頂くことになった。

こんな物好きオヤジはそう多くはあるまい。片やジャクリーン嬢も流石に老舗ヴァシュロンの洗練されたマナーで応対して頂いたのは誠に有り難い限り。プロフェッショナルであるが、何とも温かい接客態度には誠に頭が下がる。ハード(サロン内装)は変わっても、ソフト(人)は3年前と何ら変わらないのが250年の老舗の成せる業か。。。

(さっそく、2階にある博物館スペースをご案内頂く〜)

旧サロンと異なり、新サロンの階段はオープンスペースに変更され、ガラス張りで透明感を増した。ゆっくりと階段を上る途中の壁面に、不思議なオブジェ、『空中机』が展示されている。

(←写真左 : 『空中に浮く机』 〜)

これはヴァシュロンの3代目ジャック・バルテレミー・ヴァシュロンが利用した机だそう。

1800年代前半の記念碑的机である。この机と共にジャックは世界各国を旅行し、修理実演を行ったそうだ。いわばヴァシュロンの宣教師的存在であったかも知れない。

そしてこの3代目の時代に営業ノウハウに豊富なフランソワ・コンスタンタンが共同経営者として『参戦』することになり、ここにようやくヴァシュロン・コンスタンタンの礎が築かれたのだ。1819年のことである。

(2階にも商談スペースが設けてある〜)

2階のスペースは広大である。

そこには、←左写真のような商談兼歓談スペースや時計工作机、そして歴代の傑作時計と工具の博物館スペースがデザインされている。日本版クロノス創刊号にもヴァシュロン特集で紹介されているが、それによるとこの新生メゾン・ヴァシュロン・コンスタンタンには『5つの役割』があると分析されている。

すなわち、

1)ブティックとしての役割

2)博物館としての役割

3)博物館に展示されている時計メインテナンスの役割

4)特別仕様の時計を製作する役割

5)そして、ヴィンテージ・コレクションを販売する役割、だそうだ。

現在のところ、上記1〜3)までが実現されており、4)と5)は今後の課題であるという。

なるほど、だね。

(⇒ 写真右: 整然と並ぶ時計作業机の数々〜)

サロンの色調は白系ベージュと焦げ茶・濃茶の棚や机で統一されている。

適度な明るさと落ち着いた重厚な雰囲気を醸し出すには最善の色調であろう。

こうした時計調整用の机が全部で10セット以上はあっただろうか。

ここで各種展示時計の調整や修復も行うそうである。

この日は土曜日の午前中でもあり、修理工房は『お休み』であったが、果たして平日に『稼動』しているかは不明だ。

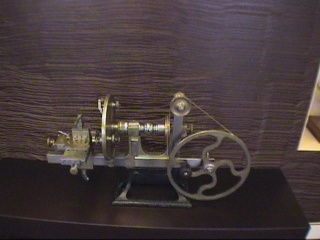

(← 工具各種はこんな感じで展示されている)

3段製の棚に歴史的な各種工具が整然と展示されている。

伝統的な時計製作過程において、時計を下絵段階から、即ちデッサンから最終的な製品にするまでには約千種類の工具類が必要だそうだ。その中で一番大きな機材は圧延機である。金属の塊を薄い板状にまで延ばす機械であり、そこから歯車、地板、ケース等の多くの部品を時計師がくり貫き、削り出し、溶接し、磨きこみ、組み立てる・・・。一つの時計は全て手作りで製作された訳だ。想像するだけでも現在の数倍、いや数十倍の時間と労力を要したのあろう。そうした製造方法を現在でも一人で行っているごく少数の独立時計師の努力と気力たるや凄まじい物がある、と、ふと感じ入ってしまうのだ。

ヴァシュロンの発展の歴史は時計工具・機械作成の歴史であったとも言えよう。

均一な製品を求めて、ムーヴメントの大量生産を実現するには効率的な工作機械が必要である。1839年、当時天才機械技師と名高いジョルジュ・オーギュスト・レショーがヴァシュロンに迎え入れられ、僅か2年足らずで時計部品の多くを大量生産出来る工作機械を開発したのだ。

手工業生産から近代機械工作技術に基づく大量生産へ。

まさに産業革命の波に乗った技術革新がヴァシュロンを押し上げた原動力でもある。『強力な営業と、それを支える均一品質な大量生産』。現代でも同様に重要な、『高品質な製品を産み出す技術力』とその製品を売り抜く『強靭な販売力』を維持したのがヴァシュロン発展の鍵ではあるまいか。

(⇒右写真: 腕時計、懐中時計の展示は右のようにガラス越しで拝見する〜)

旧サロンに展示されていた、昔のキャビノチェ(=屋根裏部屋)を再現したオマージュはそこには無い。スペースの関係から、展示されている時計の種類も大幅に減ったようで残念。

特に、前回気に入った等身大オート−マタの時計師人形などは最早そこには無い。

少々がっかり、悲しい気持ちだ。

ある意味、パテック・フィリップ・ミュージアムを意識したレイアウトかも知れないが、新サロンの博物館は、その規模と種類からみても『ミニ博物館』、あくまでサロン中心のオマケ、という感じである。個人的には旧サロンの古いキャビノチェをモチーフとした重厚なスペースと展示方法に軍配を上げたい。

(それでは傑作品のいくつかをご紹介〜)

3年前と同様にジャクリーンさん自らご案内・説明を頂く。非常に光栄で嬉しい時間である。

(← 左写真: 1790年製、カレンダー・ウォッチ〜 )

1755年がヴァシュロン・コンスタンタンの創業年。

1819年、社名を正式にヴァシュロン・コンスタンタンと制定。

この時計は、これぞマルタ十字、バシュロンのオリジン!と思わせる風格だ。

小ダイアルの左上は日付表示、右上は曜日表記、そして下の小文字盤が時計である。

200年以上も前に、既にイン・ダイアルのデザインが結実!

これぞヴァシュロンの歴史が織り成す底力であるのだ。

もしも時計オヤジが同メゾンのデザイナーであれば、全く同じモチーフでトラベルクロックを作るところだ・・・。

(← 左写真: 『アメンリカン・カレンダー・ウォッチ』〜)

当時、『アメリカン・カレンダー・ウォッチ』と呼ばれたアメリカ市場向けの懐中時計。

アール・デコ様式一杯の20世紀初頭の作品。

丸で、2005年バーゼル発表のクロノスイス『デジター』の意匠を彷彿とさせる。

もう100年近くも前にこんな先進のデザインが存在したのだ。

最近のジャケ・ドローの文字盤にも、

そしてF.P.ジュルヌの偏心文字盤(⇒右写真)にも共通点があるではないか。

このデジタル表示と空白との圧倒的な静なるバランス。

これぞ、『空白のマジック』、『文字盤デザインの妙』、ではあるまいか!!!

こうした非対称、偏心デザインの文字盤は昨今のデザイン特徴の一つに挙げられる。詳細は『偏心文字盤の妙』(=準備中)で後日、じっくりと考察する予定。

(← 左写真: 渾身の力作、コンプリケーション懐中時計だ!!!〜)

1929年、バルセロナ展示会に出品された超複雑懐中時計だ。

クロノグラフ、ミニッツリピーター、デイ&デイト表示、パーペチュアルカレンダー、ムーンフェイズ、12ヶ月表示、温度表示・・・。

実物は大きい、可也の迫力である。

パテックのcal.89と重ね合わせて考えてはいけないだろうが、見事なコンプリケーションには違いない。

(← 左写真: 超レアなLeft-Handed OVERSEAS〜)

オーバーシーズのLEFT-HANDED。希少な『左竜頭』仕様である。

僅か4本のみの生産品だそう(どうしてたった4本なのであろう?特注品かな?)。

1本はこの博物館に。

2本目は現リシュモン・グループのオーナーが、

3本目はヴァシュロンの現CEO、クロード・D・ブロロックス氏(⇒2005年末で引退)が所有する。

そして4本目はヌーシャテル湖に沈んでいるそうだ。

ヌーシャテル湖に沈んだ背景は不明だが、如何にもスイス時計の逸話らしいじゃぁないか・・・。

* * * * *

ジャクリーンさんからは最新鋭のヴァシュロン工場見学への誘いも受けたが、今回は時間もなくちょっと無理。

誠に残念ながらまた次回(?)のチャンスを夢見て、新サロンをあとにした。

ジュネーヴ郊外には大手老舗メゾンがいくつか工場を構えている。

例えばロレックス、パテック、ロジェ・デュブイ、ショパール、フランクミュラー、そしてこのヴァシュロンも新工場を開設したそうだ。

その詳細は既に各種時計雑誌でも紹介されている通り。

Watch Valleyの起点として、そして最重要なスイス時計聖地としてのジュネーヴの意義は今後益々増えて行く予感がする。

筆者にとってはこのジュネーヴとラ・ショード・フォンが、まるでメッカとメディナの2大聖地のごとく『2大時計聖地』であるのだ。

50年後、創業300年目のヴァシュロンはどのように進歩を遂げているのであろうか・・・。

その時も確実に存在しているであろうローヌ河の本社サロンの発展を願って、またの機会を期待する時計オヤジであるのだ。

時計を通じて幾度となく巡り合えるこの感激、感動にただただ感謝、である。

Special thanks to: Vacheron Constantin - Manufacture Horlogère, Genève, depuis 1755.

(参考文献)

『時計Begn』 Vol.39 Spring2005(世界文化社刊)

『Chronos日本版』 創刊号2005年11月号(セブンシーズ・アンド・カンパニー社刊)

『スイス時計紀行』 香山智子著(東京書籍刊)

(時計オヤジの『2005年ジュネーヴ再訪〜』関連のWEB等)

⇒ 『2005年11月、ショパールChopard本社工場探訪記』はこちら・・・

⇒ 『パテック・フィリップ・ミュージアムPATEK PHILIPPE MUSEUM再訪』はこちら・・・

⇒ 『ジュネーヴ再訪、PART-1』はこちら・・・

⇒ 『ジュネーヴ再訪、PART-2』はこちら・・・

⇒ 『2002年12月、旧・ヴァシュロン本社博物館探訪記』はこちら・・・

⇒ 『再訪、新メゾン・ヴァシュロン・コンスタンタン』はこちら・・・

⇒ (腕時計MENUに戻る)