帺暘偵偲偭偰儌儞僽儔儞偲偼榬帪寁偱椺偊傟偽ROLEX揑懚嵼偵憡摉偡傞丅

墹摴拞偺墹摴PEN偱偁傝丄昳奿丒懚嵼姶偲傕偵孮傪敳偔弌棃塰偊偱偁傞丅

偦偺儌儞僽儔儞偺拞偱傕亀嶌壠僔儕乕僘亁偼丄屄惈偲姰惉搙偐傜傕柾斖揑偱埑搢揑廳岤偝傪屩傞丅

崱夞偼嶌壠僔儕乕僘戞侾嶌栚偺崱傗揱愢揑柤嶌亀僿儈儞僌僂僃僀亁偲戞侾俀嶌栚偺亀S.僼傿僢僣僕僃儔儖僪亁傪

偦傟偧傟偺嶌壠傊偺僀儊乕僕傪僟僽傜偣側偑傜峫嶡偡傞丅(2010/12/11)

乮崱傗揱愢偲壔偟偮偮偁傞#1丒僿儈儞僌僂僃僀乣乯

儌儞僽儔儞乮埲壓丄MB)昅婰嬶偼慡斒揑偵僨僓僀儞偲憿傝偙傒偑慺惏傜偟偄丅

摿偵1992擭傛傝奐巒偝傟偨亀嶌壠僔儕乕僘亁偼姰惉搙偑崅偄丅

傑偝偵彂偔婌傃偲帩偮婌傃傪椉棫偝偣偨尒帠側僶儔儞僗偺梈崌偑偁傞丅

拞偱傕僔儕乕僘戞侾嶌栚偺亀僿儈儞僌僂僃僀亁偼崱傗揱愢偲壔偟偨姶偝偊偁傞丅昅幰偺強桳偡傞偺偼BP偱偁傞偑丄僿儈儞僌僂僃僀漭擭昅偑1930擭戙偺#139傪儌僨儖偲偟偰偄傞偙偲偼桳柤偩丅

#139傪幚嵺偵庤偵偟偨偙偲偼柍偄偺偩偑丄#146傪垽梡偡傞偑#149偼摲幉偑懢偡偓傞偲姶偠傞昅幰偵偲偭偰丄偙偺僿儈儞僌僂僃僀傕摨條丅偦偟偰偦傟偼BP偲尵偊偳傕漭擭昅偲摨偠姶妎偱偁傞丅偮傑傝丄庤偵崌傢側偄亀懢偡偓傞摲幉亁側偺偱偁傞丅

偱偼偳偆偟偰偙偺僿儈儞僌僂僃僀傪強桳偡傞偐偲尵偊偽丄

嘆MB偺弶戙嶌壠僔儕乕僘偱偁傞偙偲

嘇(崟偵尒偊傞偑乯擹拑偺僉儍僢僾晹暘偲摲幉偺庨怓偺儅僢僠儞僌偑旤偟偄偙偲

嘊僿儈儞僌僂僃僀偲偄偆傾儊儕僇暥妛巎偺僇儕僗儅揑執恖偺僀儊乕僕偑僺僢僞儕偲摉偰偼傑傞偙偲

嘋偦偟偰BP偺曽偑丄偙偲MB偺僿儈儞僌僂僃僀偵尷偭偰偼漭擭昅傛傝巊偄堈偄偙偲丄偑嫇偘傜傟傞丅

偮傑傝嘆乣嘊偼壗偲傕儈乕僴乕側棟桼偵場傞傕偺丅

僿儈儞僌僂僃僀偼儌儞僽儔儞岲偒偵偲偭偰偼堦偮偺捀揰丄栚昗偲偡傋偒儔儞僪儅乕僋偱傕偁傞偺偩丅

偟偐偟丄惓捈側偲偙傠丄BP偲偟偰偺巊梡偱偁偭偰傕偙偺懢幉偼昅幰偺庤偵梋傞丅

棟桼偼庨怓晹暘偺摲幉偐傜愭抂偺崟偄儁儞愭晹暘偵偐偗偰偺峣崬傒偵僊儍僢僾偑惗偠偰偄傞偙偲偩丅偮傑傝丄懢偝偺峣崬傒偑媫妏搙丄搨撍夁偓偰丄恖娫岺妛揑側娤揰偐傜偼寛偟偰帩偪庤偵桪偟偄峔憿偲偼尵偊側偄揰偱偁傞丅椺偊偽摨偠偔垽梡偡傞嶌壠僔儕乕僘亀#2傾僈僒丒僋儕僗僥傿乕亁偺BP偑塃庤偵偲偭偰丄偙偺忋側偄撻愼傒嬶崌傪傕偨傜偟偰偔傟傞偺偲偼懳徠揑偩丅

偦傟偱傕丄僿儈儞僌僂僃僀偼僷僷丒僿儈儞僌僂僃僀杮恖傊偺嫿廌傗摬傟傪忋庤偔僀儊乕僕偝偣傞偙偲偵惉岟偟丄MB偺楌巎偵偍偄偰傕婛偵揱愢揑側懚嵼傑偱徃壺偟偨偲尵偭偰傕夁尵偱柍偄丅MB幮偺恾敳偗偨儅乕働僥傿儞僌椡偵偼偨偩偨偩扙朮偡傞偺傒偩丅MB偼杮摉偵偙偺庬偺彜昳壔丄婇夋椡偑PEN嬈奅偱撍弌偟偰偄傞丅

乮僷僷丒僿儈儞僌僂僃僀杮恖偑幚嵺偵巊偭偰偄偨漭擭昅偲偼乣乯

偦傟偱偼嶌壠僿儈儞僌僂僃僀杮恖偑巊梡偟偰偟偰偄偨昅婰嬶偼MB偱偁偭偨偐丠偲尵偊偽摎偊偼乭NO乭偱偁傞丅

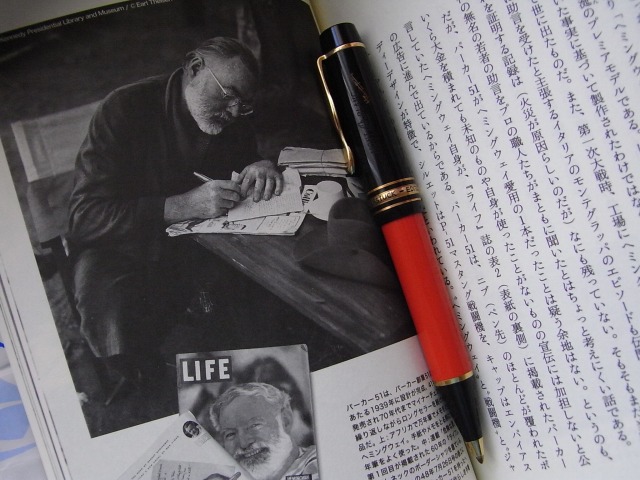

僿儈儞僌僂僃僀杮恖偺暥昅妶摦偱壓彂偒偵懡梡偟偨偺偼乭俀B偺墧昅乭偱偁傝丄惔彂偼乭僗儈僗丒僐儘僫幮偺億乕僞僽儖乮亖僞僀僾儔僀僞乕乯乭偲偄偆偺偑掕愢偱偁傝帠幚丅傑偨丄垽梡偡傞漭擭昅偼MB偱偼側偔丄僷乕僇乕51偱偁傝丄僷乕僇乕偺峀崘偵僿儈儞僌僂僃僀杮恖偑弌墘偟偰偄傞偲偄偆偐傜壜栫嫮偄巚偄擖傟偑偁偭偨偙偲偑梕堈偵悇嶡弌棃傛偆丅僷乕僇乕51偲偼尰戙偱尵偊偽LAMY2000傪楢憐偝偣傞摿堎側PEN愭傪帩偮儌僨儖丅儁儞愭偺戝晹暘偑摲幉晹暘偵塀傟偨僨僓僀儞偱偁傝丄MB漭擭昅偑戝偒側塇崻宆儁儞愭傪桳偡傞偺偲偼慡偔堎側傞丅

(佀塃幨恀丗丂傾僼儕僇偱僷乕僇乕偺漭擭昅傪庤偵儊儌傪庢傞僿儈儞僌僂僃僀杮恖乯

崱擭敪攧偝傟偨亀僿儈儞僌僂僃僀偺棳媀亁(擔杮宱嵪怴暦幮姧乯偼僿儈儞僌僂僃僀偺垽梡昳偺悢乆傪栐梾偟偰偄偰柺敀偄丅偦偺拞偵僷乕僇乕51偺審乮偔偩傝乯傕偁傞乮摨彂146暸乯丅偁偺嫄娍偱丄儁儞愭偑彫偝側儁儞億僀儞僩偩偗傪弌偟偨傛偆側慇嵶側傞漭擭昅傪垽梡偟偨偲偼丄彮乆傾儞僶儔儞僗偱妸宮側岝宨偱偼側偐傠偆偐丅傕偭偲戝偒側塇崻宆18嬥惢儁儞傪帩偭偨屆晽側埿晽摪乆偲偟偨漭擭昅偺僀儊乕僕偑偁傞偺偩偑丄乭2B 偺墧昅乭偲摨條偵攺巕敳偗偟偨儈僗儅僢僠姶偑偪傚偄偲桖夣丅

傕偟僿儈儞僌僂僃僀偑惗偒偰偄偨傜丄偙偺MB儁儞傪尒偰壗偲尵偭偨偱偁傠偆偐丠MB偵巀摨偟偰彜昳傪儕儕乕僗偝偣偨偩傠偆偐丠擹拑偲慛傗偐側庨怓偺僣乕僩乕儞僇儔乕偺儁儞幉偵摨堄偟偨偩傠偆偐丠

偦傫側嬻憐傪偟偮偮丄偙偺PEN傪埇傞帪娫偼妋偐偵桖墄偺傂偲帪偲側傞偺偩丅亀彂偒枴傛傝傕庤偵偟偨暤埻婥偱悓偆PEN亁丄偲偄偆偺偑僿儈儞僌僂僃僀偺惓捈側姶憐偱偁傞丅

乮佀塃幨恀丗丂僗僉偑側偄奺晹丄僷乕僣偺巇忋偘嬶崌乣乯

僕僢僋儕尒偰傕杮摉偵忋庤偄丅慡偰偺嶌傝崬傒嬶崌偑姰惉偝傟偰偄傞丅

偦偺尮愹偵偼愨懳揑側傞僨僓僀儞椡偲楌巎揑傾乕僇僀僽偺椡偑偁傞丅

MONTBLANC偺媽儘僑崗報丄偦偙偵幬傔偱嬥怓偺Hemingway僒僀儞偑擖傞偲偙傠側偳丄儌儞僽儔儞埲奜偱偙偆偟偨婥昳偁傞PEN傪嶌傟傞儊乕僇乕偼彮側偐傠偆丅

僋儕僢僾偼Brushed巇忋偘偺撦偄嬥怓丅偙偺怓傕尒帠偵昳偑偁傞丅

堦尒丄崟偵尒偊傞擹拑偺僉儍僢僾晹暘傕偦偺懚嵼姶偼尒帠丅

杮壠杮尦偺掙椡偲偱傕尵偆傋偒亀尒偣応亁偼偙偆偟偨悘強偵尰傟偰偄傞丅

傕偟擔杮偺儊乕僇乕偱偁傟偽丄椺偊偽壞栚燍愇僔儕乕僘偲偐懢嵣帯僔儕乕僘偲偄偭偨嶌壠儌僲傪惗嶻偟偰傕晄巚媍偱偼側偄偑丄偦偆偟偨亀彫煭棊偨亁彜昳揥奐偑側偄偺偵偼壗偐棟桼偑偁傞偺偱偁傠偆偐丠擔杮偺漭擭昅偱偁傟偽丄擔杮偑惗傫偩嶌壠尷掕偱僔儕乕僘壔偟偰傕壗摍晄巚媍偱偼側偄丅

嶌壠儌僲偱側偔偲傕媂偟偄丅椺偊偽媑揷栁丄敀廎師榊偵巒傑傝丄壛摗榓旻偵帄傞傑偱婬戙偺埳払抝僔儕乕僘偱傕椙偄偱偼側偄偐丅亀PEN僆儎僕亁偲偟偰偼偙偆偟偨彜昳婇夋傪傑偝偵擔杮偺俁戝漭擭昅僽儔儞僪偵偼婜懸偟偰偄傞偺偩丅梫偼帺傜儌儊儞僞儉傪嶌偭偰丄怴彜昳傪奐敪偡傞尨摦椡偵偡傞偙偲丅擖妛丄懖嬈丄廇怑僔乕僘儞偩偗傪摉偰偵偟偰偄傞儅乕働僥傿儞僌偱偼帺偢偲尷奅偁傞偺偼帄嬌摉慠丅堦懱丄壗偐峫偊偰傫偩偐峫偊偰柍偄傫偩偐丒丒丒丅

乮仼嵍幨恀丗丂慡懱憸偼偳偭偟傝偲偟偰椙偄偺偩偑乣乯

慜弎偺捠傝丄庨怓偺摲幉偺懢偝偲丄儘働僢僩偺傛偆側PEN愭宍忬偺愭抂晹偺僶儔儞僗偑媂偟偔側偄丅帪寁偵椺偊傟偽46mm働乕僗宎埲忋偺挻戝宆榬帪寁丄偲偄偆偲偙傠偩傠偆偐丅戝枴側僌儕僢僾姶怗偱偁傞偺偩丅

彂偔婌傃傛傝傕丄強桳偡傞妝偟傒丄僸僩偵尒偣傞婌傃丄偺曽偵傛傝廳揰傪抲偄偰偄傞傛偆側PEN偱偁傞偺偩丅

恎挿丒懱廳偲傕偵戝暱偺屼恗丄庤偺傂傜偑戝偒偄屼恗偵偼僺僞儕偲僴儅儖偐傕偟傟側偄偑丒丒丒丅

乮1920擭戙偵婸偄偨S.僼傿僢僣僕僃儔儖僪偲僿儈儞僌僃僀偺偙偲乣乯

Francis Scott Fitzgerald偙偲丄僼儔儞僔僗丒僗僐僢僩丒僼傿僢僣僕僃儔儖僪偼1896擭惗傑傟丅

僿儈儞僌僂僃僀偑1899擭惗傑傟偱偁傞偐傜丄3偮堘偄偺棯摨擭戙偱偁傞丅

儌儞僽儔儞偺嶌壠僔儕乕僘偺#1傪忺傝丄僼傿僢僣僕僃儔儖僪偼#12偲偄偆弴斣偼丄擇恖偺恖惗傗柤惡傪徾挜偟偰偄傞婥偑偡傞丅

僿儈儞僌僂僃僀偼4夞寢崶偟丄攇棎枩忎偺恖惗傪憲傞丅曽傗僼傿僢僣僕僃儔儖僪偼寢崶偼1夞偒傝丅偟偐偟丄偦偺敽椀偲側偭偨僛儖僟偲偺寢崶惗妶偑偲偰偮傕側偔亀僷儚僼儖亁偱偁偭偨偙偲偼懞忋弔庽挊亀僓X僐僢僩丒僼傿僢僣僕僃儔儖僪丒僽僢僋亁(拞岞暥屔540墌乯傪撉傔偽椙偔暘偐傞偺偱嫽枴偁傞岦偒偵偼偍彠傔偡傞丅1920擭戙偺10擭娫偼亀僕儍僘丒僄僀僕亁偲屇偽傟偨傾儊儕僇偑堦斣婸偄偨傾乕儖僨僐嵟惙婜偲傕廳側傞丅傾乕儖僨僐偲偼懳嬌偵偁傞僶僂僴僂僗偑僪僀僣偱奐峑偟偨偺偑1919擭丅偙偺10擭娫丄1929擭偺戝嫲峇偑棃傞傑偱偑僼傿僢僣僕僃儔儖僪偺嵟惙婜偱偁傝丄埲崀丄僼傿僢僣僕僃儔儖僪偺婸偒偼媫寖偵幐偣偰備偔帠偵側傞丅5僪儖嶥傪擱傗偟偰僞僶僐偺壩傪偮偗偨1921擭崰丄僼傿僢僣僕僃儔儖僪偲僿儈儞僌僂僃僀偼堸傒拠娫偱傕偁偭偨偺偩偑丄僼傿僢僣僕僃儔儖僪偺亀枅栭僷乕僥傿乕嶰枂偺弌扡栚側惗妶亁偲僛儖僟偺亀僼儔僢僷乕戙昞慖庤亁偲偟偰偺尵摦偑搙傪墇偡偵廬偭偰丄擇恖偼嫍棧傪抲偔娭學偵側傞丅

僼傿僢僣僕僃儔儖僪偲拠偺椙偄僿儈儞僌僂僃僀傪幑搃偟偨僛儖僟偺晄埨掕側惛恄忬懺偲晇晈寲壾偺堦応柺偑師偺堦愡偐傜傕尒偰庢傟傞丗

亀柺搢尒偺椙偄僗僐僢僩偼僿儈儞僌僂僃僀偺嵥擻傪擣傔偦偺慺惏傜偟偝傪恖乆偵愢偄偨偑丄僛儖僟偼僿儈儞僌僂僃僀偺偙偲傪戝嬄側偩偗偺乽偵偣傕偺乿偩偲寛傔偮偗丄斵傪婥偵擖偭偰偄傞僗僐僢僩偺偙偲傪乽偍偐傑乿偩偲抐尵偟偨丅亁(亖忋弎懞忋弔庽挊亀僓X僐僢僩丒僼傿僢僣僕僃儔儖僪丒僽僢僋亁拞岞暥屔丒156暸傛傝堷梡乯

亀傾乕僱僗僩偼斢擭偺僗僐僢僩傪攏幁偵偟偒偭偰偄偰丄偦偺婥帩偪傪扤偵懳偟偰傕偐偔偦偆偲偟側偐偭偨亁(摨53暸傛傝堷梡乯

偦傫側僼傿僢僣僕僃儔儖僪偲僿儈儞僌僂僃僀偺偙偠傟偰備偔娭學傪丄偙偺2杮偺儌儞僽儔儞偺PEN偵廳偹崌傢偣偰尒傞偲丄側傫偲傕愗側偄婥帩偪偵側傞偺偩丅寢嬊丄僿儈儞僌僂僃僀偼垽恖偺壠偱媫巰偟偨僼傿僢僣僕僃儔儖僪偺憭媀偵嶲楍偟側偐偭偨丅嵟屻傑偱嫍棧傪抲偄偨宍偱擇恖偺娭學偼廔椆偡傞偙偲偵側傞丅

扙慄偡傞偑丄懞忋弔庽巵偼僼傿僢僣僕僃儔儖僪偺亀偄偪僼傽儞亁偱偁傝丄斵傪儀儞僠儅乕僋偲偟偰帺暘偺恖惗偵廳偹傞偙偲偱丄帺暘偺彫愢壠偲偟偰偺惗偒條傪愨偊偢娔帇偝偣傞栶傪僼傿僢僣僕僃儔儖僪偵梌偊偰偄傞偺偱偼側偐傠偆偐丅亀僼傽儞亁偲偄偆尵梩偼梋傝偵寉乆偟偄報徾傪梌偊傞偑丄姼偊偰亀僼傽儞亁偺棫応偲偟偰僼傿僢僣僕僃儔儖僪傪嶿偊傞堦曽偱媞娤帇偟偮偮丄峏偵摨帪偵帺恎偺撪柺偵僼傿僢僣僕僃儔儖僪傪婑惗偝偣丄惗偐偟懕偗傞偙偲偱恖惗偺椘偺傛偆側懚嵼偵徃壺偝偣偰偄傞丅傕偭偲戝偒偔尵偊偽懞忋弔庽巵偺壎巘偺傛偆側埵抲晅偗偵偁傞偺偑僼傿僢僣僕僃儔儖僪偱偁傞偲姶偠傞丅

懞忋弔庽偼僼傿僢僣僕僃儔儖僪偑柊傞儊儕乕儔儞僪偺彫偝側懞丄亀儘僢僋償傿儖弰楃亁傪偟偰偄傞偑丄傑傞偱昅幰偑亀僗僀僗帪寁弰楃偺椃亁傪戝偒偔2搙偵暘偗偰峴偭偨傛偆偵丄偙偺庬偺弰楃椃峴偼屆崱搶惣丄僇僥僑儕乕傪墇偊偰偳偆傗傜嫟捠偺峴摦條幃偱偁傞偙偲偑柺敀偄偟丄斵偺峴摦偵偼帄嬌摉慠偲偟偰嫟姶傪妎偊傞偺偩丅

乮壗屘偐廳岤姶偱偼側偔丄僕儍僘丒僄僀僕偺晜梀姶丒寲憶傪姶偠偝偣傞慡懱僨僓僀儞乣乯

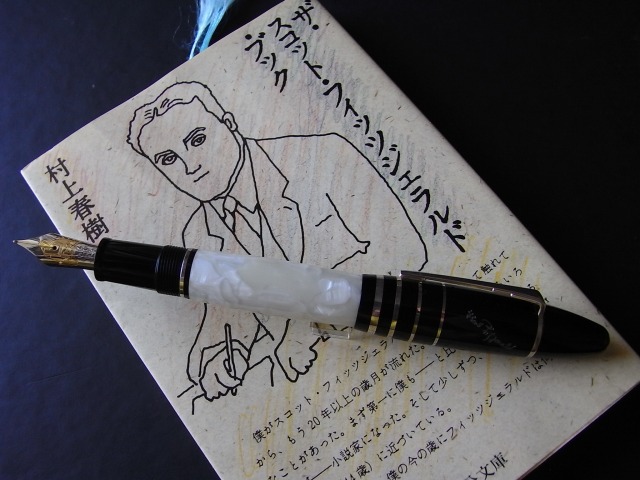

偙偺2002擭偵敪攧偝傟偨僔儕乕僘#12偺僼傿僢僣僕僃儔儖僪偺漭擭昅丄14000杮尷掕丅

慡懱偺旤偟偝偱偼嶌壠僔儕乕僘偺拞偱傕拞乆偺旤偟偝傪屩傞丅敀怓偲偄偆寉傗偐側怓嵤偑丄寉敄偝偲傑偱偼尵傢側偄偑廳岤偝偲偼寛偟偰尵偊側偄丄娵偱1920擭戙偺枅栭偺棎抯婥僷乕僥傿乕偱晜偐傟偨僼傿僢僣僕僃儔儖僪晇嵢傪忋庤偔昞尰偟偰偄傞婥傕偡傞丅

2010擭7寧丄僒僂僕傾儔價傾偺儌儞僽儔儞惓婯僽僥傿僢僋傪鍸偄偨偲偙傠丄壗偲怴昳偑揥帵斕攧偝傟偰偄傞偱偼側偄偐丅

偙傟偼傕偆婏愓揑憳嬾偵嬤偄丅2003乣2004擭崰丄揦摢偱柪偭偨嫇嬪偵攦偄摝偟偨宱尡偑偁傞偩偗偵丄崱夞偼懄攦偱偁傞丅

1920擭戙偺杸揤極傪柾偟偨PEN愭僨僓僀儞(伀壓幨恀乯偲偄偄丄壺傗偐側傞墿嬥帪戙偺傾儊儕僇傪昞尰偟偨敀儅乕僽儖挷摲幉偵丄傾乕儖僨僐晽偺嬧怓儕儞僌偑浧傔崬傑傟偨條偼丄傑偝偵僼傿僢僣僕僃儔儖僪杮恖偺恖惗傪廳偹傞偲偙傟埲忋丄愗側偄漭擭昅僨僓僀儞偼側偄丒丒丒丅

44嵨偱朣偔側偭偨僼傿僢僣僕僃儔儖僪丅偦偺嵨偱帺暘偼壗傪偟偰偄偨偩傠偆偐丅

61嵨偱帺傜恖惗偺枊堷偒傪峴偭偨僿儈儞僌僂僃僀丅

崱丄帺暘偼偦偺嵨偵尷傝側偔嬤偯偙偆偲偟偰偄傞丒丒丒丅(2010/12/11 338075)

嶲峫暥專丗

亀僿儈儞僌僂僃僀偺棳媀亁(崱懞弢晇/嶳岥弤嫟挊丒擔杮宱嵪怴暦弌斉幮乯

亀僓丒僗僐僢僩丒僼傿僢僣僕僃儔儖僪丒僽僢僋亁乮懞忋弔庽挊丒拞岞暥屔乯

乮亀PEN僆儎僕亁偺偦偺懠偺娭楢儁乕僕乯

佀2007擭10寧偺亀儘儞僪儞丒儁儞丒僔儑僂愽擖婰亁偼偙偪傜丅

佀儖僀僕丒僐儔乕僯偺儃乕儖儁儞偼偙偪傜丅

佀僇儔儞丒僟僢僔儏偺嬃湵丒榬帪寁漭擭昅偼偙偪傜丅

佀Platinum #3776 僙儖儘僀僪嬥嫑偼偙偪傜丅

佀Platinum #3776 Music儁儞愭漭擭昅偼偙偪傜丅

佀PILOT僇僗僞儉74丂Music儁儞愭漭擭昅偼偙偪傜丅

佀儌儞僽儔儞嶌壠僔儕乕僘亀僿儈儞僌僂僃僀(#1)亁偲亀S.僼傿僢僣僕僃儔儖僪(#12)亁偼偙偪傜丅

佀丂椃峴丄偦偺懠偺儁乕僕偵栠傞